Prochaines conférences

– 1er Juin – Annonay 20h – La Bio dans les étoiles – Nourrir la Terre

http://www.labiodanslesetoiles.com/infos-pratiques/

– 4 juin – Choisy Le Roi / Bar de la marine 19h30 – Université populaire d’Ecologie – La Nature a aussi des droits

– 5 juin – Metz /Hotel de Ville 19h- Institut européen d’écologie avec Ernst Zurcher – En harmonie avec la nature, les leçons de l’arbre

http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/10096

– 9 juin – Paris / CNAM 16h – Colloque transition énergétique et humanisme – L’énergie et la Vie

– 12 juillet – 18h Webinar – Accorder des droits à la nature

http://therightsofnature.org/webinar/

– 21 juillet – Eco-dialogue Festival de Thau 18h30 – Retrouver une relation pacifiée avec la nature

https://eco-dialogues.fr/invites/valerie-cabannes/

by admin with no comments yet

L’Océan a des droits ! Fréquence Terre

L’association LONGITUDE 181 – Association de protection de l’Océan a lancé un programme intitulé « Les droits de l’Océan ».

Et propose deux nouvaux épisodes sur Fréquence Terre, avec la mise en exergue de l’éthique et des valeurs qui sous-tendent ce programme, également des deux piliers indispensables pour une refonte du droit.

L’Océan a des droits ! – Episode 2 – Devenons les gardiens de l’Océan!

A découvrir , sur la base de textes extraits de « Homo Natura » , mon dernier ouvrage publié aux Editions Buchet Chastel.

L’Océan a des droits ! – Episode 3 – Le droit a oublié notre Planète Bleue !

Nouvel épisode, avec la mise en exergue de plusieurs siècles de droits et de bonne intentions qui nous ont mené à la catastrophe écologique actuelle . A découvrir , sur la base de textes extraits de « Un nouveau Droit pour la Terre» , mon premier livre édité aux Editions du SEUIL .

by admin with no comments yetChoisir l’usufruit plutôt que la propriété

En soutien aux zadistes de NDDL qui expérimentent un nouveau rapport à la nature et à ses ressources… ou plus exactement qui les retrouvent, voici un extrait de mon dernier ouvrage Homo Natura:

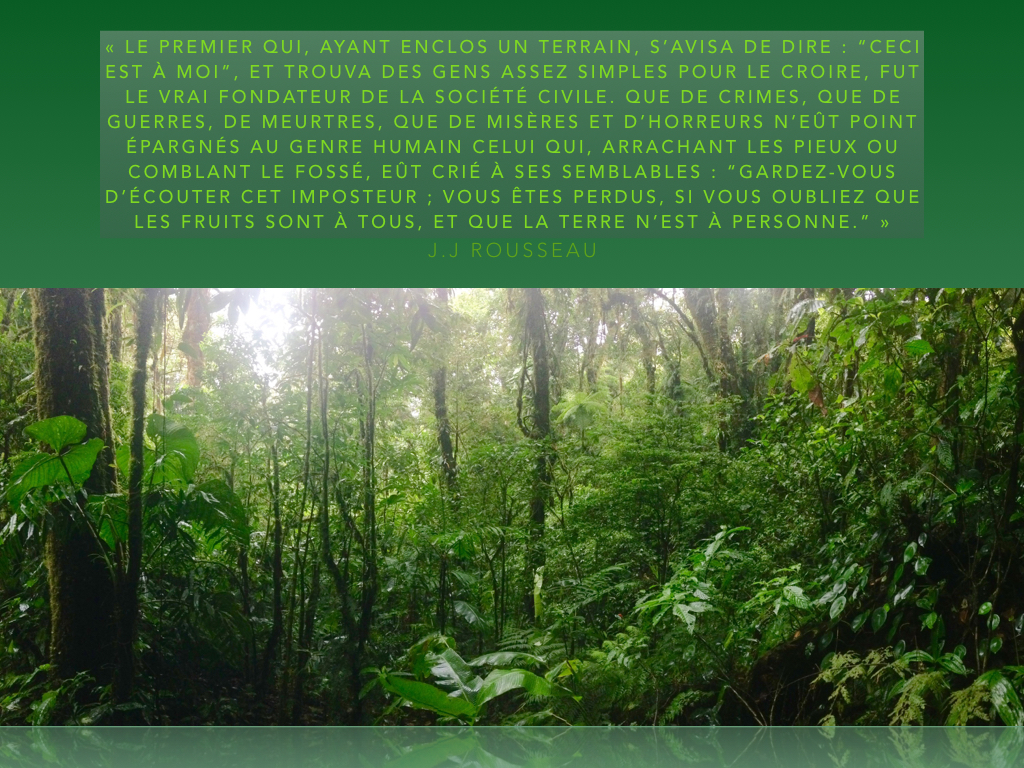

« Comment vivre dans le respect des lois naturelles et selon un principe d’équité quand les sols, selon une approche libérale, sont aujourd’hui devenus des propriétés individuelles dont la taille dépend des moyens des propriétaires ? Comment adopter des modes de gouvernance communautaire sans tomber pour autant dans le piège du collectivisme ?

Le concept de propriété est ancré dans la culture occidentale, il n’a jamais été remis en question puisque même la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose que « toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » Quand il s’agit d’un espace naturel, son appropriation se matérialise par des limites cadastrales ou des frontières à l’échelle d’un territoire national, posées de façon autoritaire par l’homme. Selon le géographe Jacques Lévy, le territoire est « toute portion humanisée de la surface terrestre ». Il symbolise notre rupture avec la nature mais aussi le refus du partage. Parce que ce territoire est à nous et pas aux autres, il devient légitime de le défendre, à l’échelle individuelle comme à l’échelle nationale. Le droit de propriété nous pousse insidieusement à régner en maître sur tout ce qui y vit. Il nous rassure, nous sécurise et il devient alors difficile de le remettre en question. Même si nous nous insurgeons contre la construction de remparts à nos frontières, nous oublions que nous érigeons nous-mêmes des murs autour de nos maisons, affirmant ainsi notre droit de propriété. En droit français, par exemple, une loi de 1892 stipule qu’une propriété privée doit être enclose de murs de 2 m de haut et être dévolue à l’habitation et ses dépendances proches. L’article 544 du Code civil de 1804 avait auparavant posé l’idée que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ».

Marx a imaginé résoudre ce paradigme en promouvant l’idée d’un socialisme d’État où les moyens de production deviendraient une propriété collective via un processus dit de « socialisation des biens ». Il espérait que le collectivisme économique mènerait au communisme intégral, à l’émergence d’une société sans classes et au dépérissement naturel de l’État. Depuis 1848, date du Manifeste du parti communiste, toutes les tentatives pour mettre en œuvre cette idée ont échoué. Elles ont échoué, entre autres, parce qu’elles promeuvent l’idée que l’humanité a un droit de propriété sur les terres de la Terre. Le manifeste explique que « le communisme n’enlève à personne le pouvoir de s’approprier des pro- duits sociaux ; il n’ôte que le pouvoir d’asservir à l’aide de cette appropriation le travail d’autrui. […] Le communisme, ce n’est pas l’abolition de la propriété en général, mais l’abolition de la propriété bourgeoise. » En aucun cas, donc, la notion de propriété n’est remise en question.

Si nous reprenions à notre compte l’idée première des peuples autochtones, nous devrions privilégier la notion d’usufruit à celle de propriété. Le droit de jouissance de ce territoire serait partagé entre tous ses habitants, humains et non-humains. Sous un régime des communs, les habitants d’un territoire pourraient d’une part s’opposer à sa privatisation et d’autre part réclamer justice. Débarrassée de la notion de propriété, la gestion de ce territoire pourrait alors être collective, démocratique et égalitaire, dans une dynamique de proximité, sans dégradation possible du milieu naturel. Si nous devions nous engager dans un processus de « désappropriation des terres », il faudrait qu’il soit accompagné d’une sanctuarisation du sol reconnu comme commun naturel. Il pourrait alors, selon la taille des familles, être mis à la disposition de ces dernières pour une mise en culture vivrière, ou bien placé en gérance par de petits exploitants s’engageant à produire des aliments sains, à maintenir les cycles naturels de l’écosystème dans lequel ils agissent et à les proposer localement. Les jardins partagés qui fleurissent autour de nos villes sont un avant-goût d’une politique publique qui reconnaît le droit de chaque citoyen à une alimentation saine, équitablement répartie, facilement accessible, sans condition de propriété.

Nous pourrions aller plus loin encore. Nous pourrions demander la possibilité de placer nos propres terres sous servitude de conservation, par acte notarié, à l’image de cet agriculteur américain, J. Stephen Cleghorn, qui a inscrit dans son acte de propriété qu’il reconnaissait des droits à la nature, de façon à protéger son sol et son sous-sol de toute activité nuisible aux écosystèmes, et qu’il se soumettait à ceux-ci. En France, le sous-sol ne nous appartient pas, ce qui permet à l’État de s’en approprier les ressources. À nous de revendiquer, au-delà d’un droit de propriété, un droit du sol et du sous-sol à être préservés dans leurs fonctions vitales. »

Pages 83-89 – Homo Natura, en harmonie avec le vivant ( Buchet/Chastel, 2017)

« Inscrire la protection du climat dans la Constitution ne suffit pas » – Tribune Le Monde

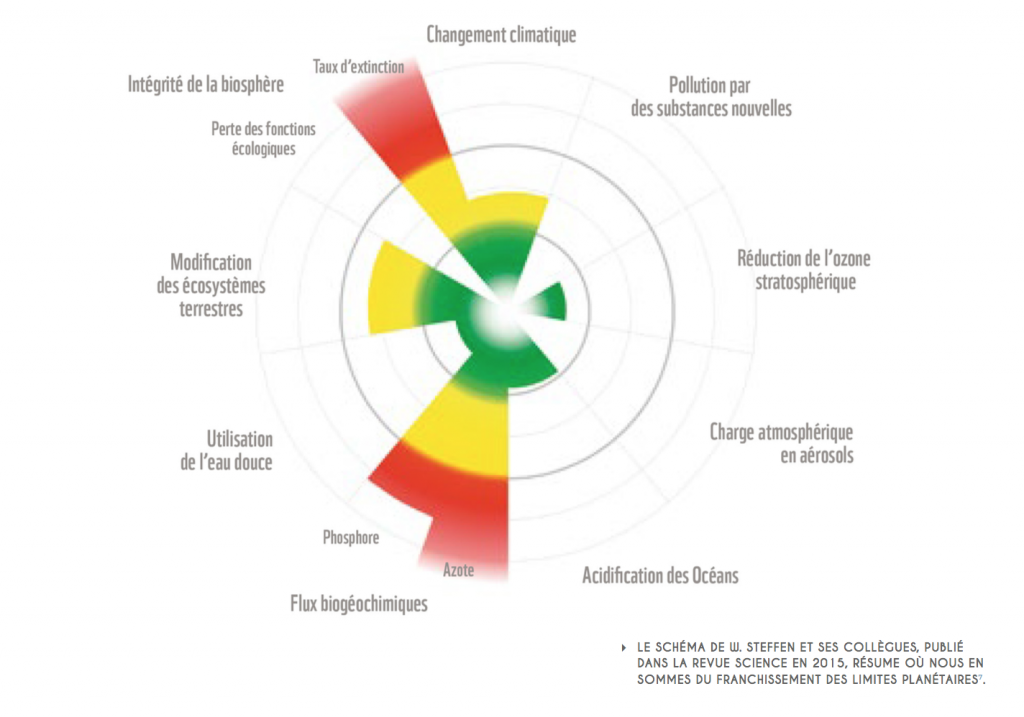

Il faut en effet élargir le débat constitutionnel à l’ensemble des paramètres environnementaux – pertes de biodiversité, acidification des océans, aérosols atmosphériques, pollution chimique, etc. –, et pas seulement le climat.

LE MONDE | |

Les signataires de cette tribune sont : Dominique Bourg (philosophe et président du conseil scientifique la Fondation pour la nature et l’homme/FNH), Valérie Cabanes (juriste de droit international), Marie-Anne Cohendet (constitutionnaliste et membre du conseil scientifique de la FNH), Bastien François (constitutionnaliste), Jean Jouzel (climatologue et membre du conseil scientifique de la FNH), Valérie Masson-Delmotte (climatologue), Marie-Antoinette Mélières (climatologue et membre du conseil scientifique de la FNH).

Tribune. Emmanuel Macron souhaite-t-il devenir « le leader de la transition écologique » sur la scène internationale ? Si telle est sa volonté, il va falloir faire de la France un modèle et passer à l’action. Le droit est alors un outil incontournable. Vu l’état de la planète qui continue de se dégrader à un rythme inquiétant, comme le rappelaient encore récemment 15 364 scientifiques, issus de 184 pays dans une tribune (« Il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, et le temps presse », Le Monde, 14 novembre), on ne pourra se passer d’une évolution du droit. Pour accélérer la transition écologique, il conviendra de modifier la Constitution et la façon de produire les lois : traiter les problèmes de façon cloisonnée et en conséquence concevoir les lois isolément les unes des autres, est un gage d’inefficacité environnementale.

Lire aussi : Quinze mille scientifiques alertent sur l’état de la planète

Prétendre protéger le climat sans se soucier du marché de l’énergie, de l’urbanisme, des subventions aux énergies fossiles, etc., est le plus sûr moyen de ne pas atteindre le résultat qu’on s’est fixé. La nature est systémique. Ni l’organisation de l’économie, ni la production des lois ne peuvent l’ignorer impunément. En raison des ambitions du président de la République, il est donc permis d’espérer que la révision constitutionnelle prévue pour 2018 permettra un renforcement opératoire de la protection de l’environnement, et au premier chef du climat.

Effets pervers

Mais sous quelle forme renforcer la protection de l’environnement, et notamment du climat, dans la Constitution ? Faut-il ne parler que du climat ? Mais quid alors du caractère systémique des difficultés ? En outre, ce serait assez mal avisé, l’année d’une importante conférence mondiale sur la biodiversité (COP), de ne pas la prendre en compte.

L’introduction du climat seul dans la Constitution pourrait en outre nourrir des effets pervers. Par exemple, c’est au nom du climat, et du climat considéré isolément, que la pêche électrique avait été autorisée de façon dérogatoire aux Pays-Bas, alors qu’elle est interdite dans le monde entier. L’argument était que les chaluts électriques, plus légers et ne raclant pas les fonds, exigent une consommation moindre de carburant, et sont ainsi plus favorables au climat. Cette pratique n’en est pas moins catastrophique pour la biodiversité marine, déjà grandement fragilisée ; raison pour laquelle la Chine l’a prohibée en 2000. Le parlement européen a fini par l’interdire totalement le 16 janvier.

Lire aussi : La Constitution pourrait intégrer le défi climatique

Ne considérer que la baisse des rejets de gaz à effet de serre, à l’exclusion des autres dimensions environnementales, pourrait déboucher sur des options très néfastes pour l’environnement. Cela équivaudrait à ne pas prendre en compte les implications d’éventuelles stratégies d’action en matière de santé publique ou de biodiversité. Ce serait susceptible d’encourager, autre exemple, la motorisation diesel, moins émettrice de gaz à effet de serre que les moteurs à essence, alors même que l’utilisation du diesel a des conséquences environnementales et sanitaires délétères (la pollution de l’air aux particules fines est responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année en France).

Un environnement sain et équilibré

Le même raisonnement pourrait valoir pour l’énergie nucléaire ou la géo-ingénierie. D’ailleurs les prochains rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) auront une approche beaucoup plus intégrée que le seul angle « climat » et considéreront, dans leur cadrage, les perspectives des trois grandes conventions (climat, biodiversité et désertification) ainsi que les différentes dimensions du développement durable et des objectifs 2030.

D’où, on le constate, l’importance de bien faire apparaître le climat comme un des paramètres – même s’il est essentiel – d’un environnement sain et équilibré. Les autres paramètres sont tout aussi importants, ils sont énumérés par la littérature scientifique internationale par l’expression « limites planétaires ».

Lire aussi : Haute mer : « On ne veut pas transformer les océans en aquarium »

Il s’agit, outre le changement climatique, des pertes de biodiversité, des perturbations globales du cycle de l’azote et du phosphore, de l’usage des sols, de l’acidification des océans, de la déplétion de la couche d’ozone, des aérosols atmosphériques, de l’usage de l’eau douce et de la pollution chimique.

Ne respecter que le seul paramètre du climat, au détriment des autres, ne peut que conduire à s’éloigner de l’objectif souhaité. Cela tient au caractère systémique de la nature. Le propre des systèmes naturels est en effet l’interdépendance de leurs composants. La chose est connue depuis des lustres même si on n’en a tenu guère compte politiquement à ce jour.

On ne saurait agir sur un composant sans prendre en considération les effets induits sur les autres. L’ONU s’est d’ailleurs récemment inquiétée des effets sanitaires de certaines actions climatiques. Introduire l’ignorance de l’interdépendance des paramètres environnementaux en n’en constitutionnalisant qu’un seul, ne constituerait pas une avancée, mais un lourd recul environnemental.

Compléter l’article premier de notre Constitution

La disparition des mangroves ne peut par exemple que rendre plus destructrice la montée du niveau des mers. Plus généralement, une planète avec des écosystèmes équilibrés résistera d’autant mieux au changement climatique, et des écosystèmes en berne ne peuvent à l’inverse qu’accroître les effets délétères du changement climatique… On ne saurait agir en faveur du climat en détruisant la biodiversité, et vice-versa.

Lire aussi : Le Parlement européen demande l’interdiction de la pêche électrique

Que faire alors ? Il est impératif d’adopter la vision systémique et interdépendante de l’écologie en hissant au niveau des normes constitutionnelles l’ensemble des paramètres d’un environnement équilibré. Il n’est pas souhaitable de réviser la Charte de l’environnement, qui fait partie du préambule de la Constitution et qui fait l’objet d’une application très progressive et modérée. Il serait beaucoup plus simple, plus clair et plus significatif de compléter l’article premier de notre Constitution, qui évoque les grands principes de notre République.

Nous pourrions ainsi imaginer l’ajout suivant à l’actuel article 1 de la Constitution : « La République veille à un usage économe et équitable des ressources. Elle garantit aux générations présentes et futures un environnement sain et sûr en veillant au respect des limites planétaires, à savoir les grands équilibres interdépendants qui conditionnent l’habitabilité de la Terre. »

Un tel article contraindrait à éclairer les grands projets de loi d’études d’impact plus solides et efficaces et conduirait en particulier le législateur à enfin prendre en compte le caractère systémique des phénomènes naturels.

by admin with no comments yet

Justice: quand la nature veut reprendre ses droits – Le Temps

Le Temps – Un article de Eric Tariant

Publié vendredi 23 février 2018

repris dans Le Devoir le 5 mars 2018

La sauvegarde de l’habitabilité de la terre viendra-t-elle d’un nouveau cadre juridique? Depuis quelques années, la reconnaissance des droits de la nature permet à des fleuves, à des montagnes et autres glaciers de plaider eux-mêmes leur cause par l’intermédiaire de leurs représentants.

«L’eau est sacrée, l’eau est la vie et doit être protégée pour tous». Ce slogan, les Sioux de Standing Rock, dans le Dakota du Nord, n’ont cessé de le marteler pendant les longs mois, d’août 2016 à fin février 2017, pendant lesquels ils se sont opposés au passage de l’oléoduc Dakota Access sur leurs terres sacrées pour protéger leur eau potable.

Après le démantèlement du camp par le président Donald Trump en mars 2017, deux ONG représentant les intérêts des communautés menacées ont porté plainte devant des tribunaux fédéraux pour ordonner le respect des lois environnementales. Aux Etats-Unis comme ailleurs dans le monde, les peuples autochtones ont souvent été à la pointe de la mobilisation contre l’extractivisme et ses pollutions environnementales, les premiers à s’opposer à des infrastructures pétrolières et autres projets miniers ou hydroélectriques qui fragilisent les écosystèmes.

Rivière vivante

Les premiers aussi à lutter pour que des droits soient accordés aux fleuves, aux arbres et autres montagnes pour mieux les protéger. Et l’année 2017 restera sans doute dans les mémoires comme celle de la montée en puissance des droits de la nature. Des exemples? En mars, le parlement néo-zélandais a reconnu, dans une loi, la rivière Whanganui comme une entité vivante et indivisible. Des gardiens – un représentant de l’Etat et le peuple maori Iwi – ont été nommés pour défendre ses intérêts et la représenter en justice.

En mai, en Colombie, la Cour constitutionnelle a décidé de donner des droits à un cours d’eau, le fleuve Atrato. En septembre, le fleuve Colorado, aux Etats-Unis, a saisi lui-même la justice de l’Etat pour demander à être reconnu comme personnalité juridique. En décembre dernier, en Nouvelle-Zélande, le mont Taranaki, considéré par les populations autochtones comme un ancêtre, un membre de la famille, s’est vu, à son tour, reconnaître ces mêmes droits. C’est l’aboutissement «d’une bataille de 170 ans menée par le peuple maori», insiste, sur le site naturerights.com, Marine Calmet, juriste française spécialisée dans le droit de l’environnement

« Nos sociétés prétendument évoluées doivent réapprendre, en s’inspirant d’eux, à vivre en paix avec le vivant, à ne plus vouloir le dominer »

En avril 2017, c’est l’Inde qui a, à son tour, défrayé la chronique. La Haute Cour de l’Etat d’Uttarakhand a reconnu le Gange ainsi que son affluent, la rivière Yamuna, comme des personnes vivantes. Il en, va de même, souligne-t-elle, de tous les écosystèmes himalayens situés sur son territoire: glaciers, rivières, ruisseaux, lacs, sources, cascades, prairies, vallées et jungles. La Cour a pris soin de nommer comme «parents» de ces écosystèmes des personnalités locales chargées d’assurer leur protection. «Les peuples premiers savent ce que nous avons longtemps oublié: la terre nous est vitale et son destin préfigure le nôtre, souligne Valérie Cabanes, juriste en droit international spécialisée dans les droits de l’homme. Leur sagesse leur a permis de vivre pendant des millénaires en harmonie avec la nature. Nos sociétés prétendument évoluées doivent réapprendre, en s’inspirant d’eux, à vivre en paix avec le vivant, à ne plus vouloir le dominer», poursuit cette Française qui œuvre pour une reconnaissance universelle des droits de la nature et du crime d’écocide.

Les droits de la Pachamama

Que faire quand la déforestation s’accélère, que les glaciers fondent à un rythme beaucoup plus soutenu que ne le pensaient jusqu’alors les scientifiques et que les océans se réchauffent à vitesse grand V? Quand les droits humains fondamentaux – droit à l’eau, à l’alimentation, à la santé – risquent de ne plus être garantis et que l’instinct de survie collectif de l’espèce humaine tarde à se réveiller? Ces questions, le juriste et professeur de droit américain Christopher Stone, se les étaient posées il y a plus de quarante ans.

Lire la suite de l’article sur : https://www.letemps.ch/societe/justice-nature-veut-reprendre-droits

by admin with no comments yet

Intégrer les limites planétaires dans la Constitution française

9 grands équilibres conditionnent notre vie sur terre, quels sont-ils, comment les préserver ?

Les scientifiques ont identifié 9 processus et systèmes déterminants pour rendre la terre compatible avec la vie humaine. 9 « limites planétaires » à respecter absolument que la Fondation pour la Nature et l’ Homme propose d’intégrer dans la Constitution à l’occasion de la réforme constitutionnelle qui s’annonce. J’ai collaboré en décembre 2017 avec les équipes de la FNH pour préparer cet argumentaire, consultable dans son intégralité dans ce PDF limites_planetaires

Le projet d’intégrer le respect des limites planétaires dans la constitution s’inscrit dans une dynamique mondiale visant à appréhender l’interdépendance des enjeux environnementaux. Pour ce faire, Ban Ki-moon évoque dès l’Assemblée générale de 2011 les limites planétaires comme outil de mesure scientifique. S’adressant aux dirigeants du monde, il déclare « Aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et dépassons les limites planétaires à un degré périlleux ». Le Panel de haut niveau de l’ONU sur la viabilité du développement mondial (UN High-Panel Level on Sustainability) inclut la notion de limites planétaires (planetary boundaries) dans son texte de présentation (2012). Le « Rapport sur l’Etat de l’environnement » de l’Agence européenne pour l’environnement rendu en 2010 hisse les limites planétaires au rang de « priorité environnementale ». La Commission européenne exploite ce concept en 2011 afin de définir ses objectifs : « D’ici à 2050, l’économie de l’UE aura crû de façon à respecter les contraintes de ressources et les limites planétaires ».

Nous proposons d’ajouter à l’Article 1 de la Constitution française : « La République veille à un usage économe et équitable des ressources. Elle garantit aux générations présentes et futures un environnement sain et sûr en veillant au respect des limites planétaires, à savoir les grands équilibres interdépendants qui conditionnent l’habitabilité de la Terre ».

Le travail n’est pas fini car d’autres propositions constitutionnelles vont être portées par un collectif d’ONGs dont Notre affaire à tous.

Qu’est-ce que les limites planétaires ?

La notion des limites planétaires relève d’une démarche scientifique. Neuf processus et systèmes régulent la stabilité et la résilience du système terrestre – les interactions de la terre, de l’océan, de l’atmosphère et de la vie qui, ensemble, fournissent les conditions d’existence dont dépendent nos sociétés. Des seuils à ne pas dépasser sont définis pour chacun d’entre eux sous peine de perdre la stabilité du système et donc l’hospitalité de la Terre :

- le changement climatique ;

- les pertes de biodiversité ;

- les perturbations globales du cycle de l’azote et du phosphore ;

- l’usage des sols ;

- l’acidification des océans ;

- la déplétion de la couche d’ozone ;

- les aérosols atmosphériques

- l’usage de l’eau douce ;

- la pollution chimique (plus largement l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère).

Pour ma part, je propose que ces seuils soient chiffrés et inscrits dans la loi pour que l’instruction judiciaire puisse s’appuyer sur ces données scientifiques établies par le Stockolm Resilience Center. Des valeurs seuils ont été définies pour sept d’entre elles. Lorsqu’une limite ne peut donner lieu à un seuil chiffré sur le plan global, cela reste possible sur un plan régional ou donner lieu à la définition de seuils par composants, par exemple par polluant :

1 Le changement climatique :

- Seuil à 350 ppm de CO2 dans l’atmosphère pour rester en deçà de 2° d’ici à 2100,

- Changement du forçage radiatif global depuis l’époque pré-industrielle (en watts par mètre au carré) +1 W/m2 max / actuellement +2,88 W/m2.

2 L’érosion de la biodiversité: le taux d’extinction « normal » des espèces doit rester inférieur à 10 espèces par an sur un million.

3 Les apports d’azote et de phosphore à la biosphère et aux océans (résultant notamment de l’agriculture et de l’élevage intensifs) :

- N(azote)= Limiter la fixation industrielle et agricole de N2 à 35 Mt/an, soit environ 25% de la quantité totale de N2 fixée par an naturellement par les écosystèmes terrestres.

- P (phosphore) : < 10× = limite de flux de phosphore vers l’océan ne dépassant pas 10 fois celui de son altération naturelle au fond de l’Océan.

4 Le changement d’usage des sols : Pourcentage de la couverture terrestre mondiale convertie en terres cultivées = ≤ 15% de la surface terrestre libre de glace convertie en terres cultivées.

5 L’acidification des océans : Concentration en ions carbonates par rapport à l’état moyen de saturation de l’aragonite dans les eaux de surface des océans (Ωarag) = ≥ 80% par rapport à l’état de saturation moyen préindustriel, y compris la variabilité saisonnière naturelle et saisonnière.

6 L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique : Concentration d’O3 stratosphérique, DU = <5% de réduction par rapport au niveau préindustriel de 290 UA.

7 L’usage de l’eau douce : Consommation d’eau bleue / km3 / an sur Terre = < 4,000 km3/an

8 La dispersion d’aérosols atmosphériques : Concentration globale de particules dans l’atmosphère, sur une base régionale.

9 La pollution chimique (composés radioactifs, métaux lourds, composés organiques synthétiques tels que pesticides, produits et sous-produits chimiques industriels à longue durée de vie et migrant dans les sols et l’eau parfois sur de très longues distances), y compris l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère comme les nanoparticules et molécules de synthèse.

Les limites planétaires sont l’outil qui permettrait à terme de reconnaître le crime d’écocide dans le droit pénal français.

by admin with no comments yet

Il est urgent de donner des droits à la nature – RCF

Émission Sur le rebord du monde sur RCF

lundi 5 février à 13h30

Durée émission : 25 min présentée par Béatrice Soltner

Interview de Valérie Cabanes, juriste auteur d’ « Un nouveau droit pour la terre » ed.Seuil et « Homo natura » ed.Buchet-Chastel.

Forêt rasée, océan pollué, air vicié, la terre souffre et nous voici plongé dans l’anthropocène, spectateur sidéré, vivant une ère inédite où pour la première fois de son histoire l’homme s’empoisonne à mort en assassinant son milieu nourricier.

Les dommages sont tels que des voix réclament la reconnaissance internationale du crime d’écocide, ce fut le cas par exemple en mai 2016 lorsque le Tribunal international contre Monsanto affirmait que les activités de la multinationale causaient des dommages aux sols, à l’eau et à l’environnement. Les 5 juges concluaient que les faits rapportés pourraient relever de la Cour pénale internationale.

by admin with no comments yetProtéger les forêts tropicales

De cause à effets, le magazine de l’environnement par Aurélie Luneau

31/12/2017

La voix est libre avec … Francis Hallé, botaniste-explorateur, qui a consacré sa vie à faire reculer les frontières de l’inconnu, dans cette aventure humaine et scientifique, endossant le rôle de passeur de découvertes et de connaissances auprès d’un large public, et aussi d’alerteur sur le devenir des forêts tropicales.

Invitée surprise : Valérie Cabanes autour d’une discussion sur les droits de la nature

Présentation complète de l’émission ici du 31 décembre 2017:

by admin with no comments yet

Un mouvement mondial pour la Justice climatique

Le colloque co-organisé par Notre affaire à tous et France Libertés « Le droit au service de la justice climatique: jurisprudences et mobilisations citoyennes » s’est tenu le vendredi 3 novembre 2017 à l’auditorium de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord.

Le changement climatique menace dès à présent et plus que jamais la survie de l’humanité et de l’ensemble des écosystèmes. Pourtant, les États et les humains peinent à modifier leurs comportements afin de tenir compte de cette donnée fondamentale. Sans attendre les décisions de la diplomatie internationale ni l’action des différents gouvernements, nous avons chacun entrepris une initiative audacieuse : porter devant les tribunaux nationaux les questions de responsabilité liées à la justice climatique et à la prise en compte des limites planétaires. Ce mouvement est profond : il porte non seulement les germes de véritables avancées doctrinales en matière environnementale, mais également une révolution dans laquelle les citoyen-nes se saisissent des tribunaux pour préserver leurs droits fondamentaux et notre planète.

Partout à travers le monde, les mouvements et personnalités qui se sont saisis de la justice climatique et environnementale ont adopté des stratégies diverses mais toujours audacieuses pour faire valoir leurs démarches. Protection des plus jeunes ou des aînées, associations, avocats ou entreprises, individus ou collectif…

Etaient présents au colloque les représentant(es) des divers mouvements pour la justice climatique au niveau mondial :

Anne Mahrer – Les Aînées pour la protection du climat (Suisse)

Client’s Earth (Grande-Bretagne)

Dinesh Chandra Pandey (Wildlife Trust of India)

Dennis Van Berkel (Urgenda)

Our children’s trust (Etats-Unis)

Klimaatzaak (Belgique)

Chaque recours national pour la justice climatique est unique, car si toutes les initiatives ont pour but de préserver le droit à un environnement sain et de faire reconnaître la responsabilité de l’État, les pays ont leur ordre juridique propre. Cette table-ronde se donne ainsi pour objectif de comparer les fondements juridiques invoqués par les divers requérants afin d’en faire émerger les points communs et différences, et de réfléchir aux contours d’un « droit climatique » international et national.

A l’issue du colloque, l’association « Notre affaire à tous » ( que j’ai co-fondée avec Marie Toussaint, Présidente) a posé un ultimatum au gouvernement. Ce dernier a trois mois pour appliquer cinq requêtes sur le réchauffement, faute de quoi elle déposera un recours contre l’État pour son inaction sur le changement climatique. Lire les explications de Novethic ici

by admin with no comments yetReconnaître le crime d’écocide : une révolution vitale

DOSSIER Urgence climatique : Une révolution vitale

dans Politis

En lecture libre avec l’autorisation de Politis, mon entretien avec Ingrid Merckx

« Reconnaître le crime d’écocide »

Dans un essai philosophique et politique, Valérie Cabanes exhorte à agir sur tous les leviers possibles pour se préparer au changement d’ère.

« Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis et fermons les yeux », assène Valérie Cabanes. Juriste en droit international et droits de l’homme, et spécialiste de la question d’écocide, elle publie Homo Natura [1] pour grimper d’un cran après son plaidoyer pour Un nouveau droit pour la terre [2]. L’heure n’est plus à la prise de conscience mais à une forme de révolution : il faut en finir avec la suprématie de la souveraineté nationale qui, face au changement climatique, menace l’écosystème terrestre mais aussi la paix. Il faut instaurer dans le droit international des normes scientifiques qui fassent primer les droits de la nature sur ceux des multinationales. Il faut défendre les droits de la nature en partant des territoires. Il faut enfin garantir un droit du climat à rester stable et un droit des générations futures à vivre dans un climat tempéré.

La lutte contre le réchauffement climatique n’est-elle pas majoritairement anthropocentrée ?

Valérie Cabanes : Le droit s’est construit d’un point de vue anthropocentré. On est loin de pouvoir respecter l’engagement de Paris, c’est-à-dire de rester en dessous de +2 C°, voire même de 1,5 C°. Si le climat se modifie tel qu’annoncé et qu’il atteint +4 C°, on s’achemine vers une situation catastrophique pour l’humanité, mais aussi pour tous les autres êtres vivants qui n’auront pas le temps de s’adapter. Il y a donc toutes les raisons d’agir de façon radicale aujourd’hui. Il y a 11 500 ans environ, à la fin de la période de glaciation, la température moyenne globale sur Terre est montée de 4 C°, or les océans sont montés de 60 mètres, ce qui a entraîné une reconfiguration géographique globale. Pourtant, nous sommes encore dans le déni de ce qui va arriver à une vitesse effrayante.

Près de 60 millions d’Africains sub-sahariens vont devoir quitter leurs terres d’ici à trois ans, 250 millions de personnes d’ici à 2050. Mais rien dans les politiques publiques n’anticipe cette crise. Il n’y a pas que le changement climatique qui menace la stabilité de la Terre. D’autres limites planétaires ont été atteintes. La biodiversité s’est complètement effondrée, puisque nous sommes entrés dans la sixième extinction des espèces. On constate que 80 % des insectes auraient disparu en Europe, 60 % des espèces qui vivent sur Terre. Sommes-nous la prochaine espèce amenée à disparaître ? On a oublié de considérer que l’humain était interdépendant avec les autres espèces et les écosystèmes de la Terre. Si on veut préserver l’humanité, il faut préserver les conditions de vie sur notre planète. C’est pourquoi, même avec une vision strictement anthropocentrée, je ne comprends pas pourquoi on ne parvient pas à prendre les décisions qui s’imposent.

Est-ce à dire que le droit de la nature doit primer sur celui de l’humanité ?

Si une révolution doit avoir lieu, elle se situe dans l’échelle des normes que l’on a adoptées depuis 500 ans. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États ont eu la volonté de créer une institution leur permettant de définir des règles communes pour essayer de se respecter les uns les autres, de respecter les droits humains et de maintenir les conditions de la paix. Jusqu’aux années 1970, notre échelle des normes faisait primer les droits humains à travers des grands textes internationaux et la déclaration des droits de l’homme.

À partir des années 1970, les multinationales ont renversé cette échelle de normes en considérant que le droit commercial devait primer sur les droits humains, puis sur celui de l’environnement. Ces entreprises ont été oubliées dans la construction du droit international et jouissent aujourd’hui d’une totale impunité. Elles sont parfois plus puissantes que les États et tentent de négocier les réglementations en fonction de leurs intérêts propres. Au regard des lois biologiques, qui ont été complètement occultées, il faudrait renverser cette échelle des normes pour que prime le droit de la vie à se perpétrer, ce qui permettra de protéger les conditions de la vie humaine et donc les droits fondamentaux de l’humanité : l’eau, l’alimentation, l’habitat, etc. Le droit économique devrait ainsi s’assujettir aux deux autres. C’est une émanation de l’humanité, il ne devrait pas déterminer l’avenir de tous les écosystèmes.

Ne sommes-nous pas face à un problème de rapport de force ?

Le rapport de force exprime une réalité : le changement climatique est un révélateur des inégalités et les amplifie. Aujourd’hui, 1 % des habitants sur Terre détiennent à eux seuls plus que les 99 % restants. Ces 1 % les plus riches polluent 175 fois plus que les 10 % les plus pauvres. En 2010, 388 personnes avaient un patrimoine équivalent à celui de la moitié de la population mondiale. Aujourd’hui, elles ne sont plus que cinq, concentrant les richesses. Et 90 entreprises, responsables des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre, mènent le monde et décident de ce que sera notre avenir commun.

Quand on parle de chaos, il faut bien comprendre ce que vont subir les trois quarts de l’humanité dans les décennies qui viennent. On ne peut pas rester bras croisés à attendre que l’ère industrielle engloutisse une partie de l’humanité. Il y a un moment où il faut appeler à la révolte. Sans quoi seuls les plus nantis survivront. Ils s’y préparent d’ailleurs. Ce n’est pas du complotisme mais une réalité chiffrée. J’ai écrit Un nouveau droit pour la Terre pour poser des faits : un bilan planétaire effrayant, des inégalités économiques criantes, et un droit de l’environnement qui n’évolue pas de manière à protéger les conditions de la vie sur terre. Mon second livre, Homo Natura, se penche sur ce qu’il faudrait oser faire pour les pallier.

Vous identifiez plusieurs freins, quels sont-ils ?

Le premier frein, c’est le principe de souveraineté nationale. Chaque État vit dans une vision à court terme et continue à tenir un discours visant à maintenir la croissance. C’est une aberration. Le club de Rome, en 1973, a montré les limites du développement économique : on va arriver à un stade d’épuisement des ressources qui va nous faire basculer dans une crise économique durable.

Des limites biologiques planétaires ont également été définies par le Stockholm Resilience Center depuis 2009 : changement climatique, chute de la biodiversité, mais aussi qualité des sols, usage de l’eau douce, acidification de l’océan et rejets écotoxiques sont autant de menaces pour la paix… Ces limites ont été revues en 2015 et adoptées par les Nations unies comme un des indicateurs pour déterminer les objectifs de développement durable. Elles déterminent le point où l’on bascule dans un état planétaire auquel nous ne sommes pas préparés. Elles devraient être reconnues comme des normes juridiques qui s’imposent à la communauté internationale.

Ce qui s’est passé lors de la conférence sur le climat à Paris montre que personne n’a compris ces enjeux-là. Même si cet accord pose des objectifs intéressants pour limiter le réchauffement, il n’est pas contraignant et peut permettre à Donald Trump de s’en dédouaner. La souveraineté nationale reste la clé de voûte du droit international. C’est pourtant un principe qui peut nuire à la survie de l’humanité. Les États doivent comprendre que le destin de chaque nation est lié à celui des autres. Et revenir à une vision d’abord universelle et idéalement écosystémique.

Du côté des citoyens, certains sont encore dans le déni et n’ont pas envie de quitter leur petit confort des riches cités occidentales. Certains sont dans la sidération : tellement effrayés par ce qu’ils entendent qu’ils ne savent plus quoi faire et sont paralysés. Et d’autres essaient de faire bouger les lignes en disant : « Réappropriez-vous la démocratie et faites revivre une démocratie des territoires où peuvent s’expérimenter une nouvelle forme de vivre ensemble dans le respect des écosystèmes. »

Et c’est là que la sagesse de peuples autochtones est intéressante à analyser : des populations ont réussi à vivre sans abîmer leur environnement pendant des millénaires. Benki Piyako, de la tribu des Ashaninkas, en Amazonie, a décidé qu’ils vivraient désormais en dehors de la société occidentale. Ils ont réappris à vivre en autarcie. Ils ont reboisé leur territoire. Des tortues disparues des rivières ont recommencé à s’y développer par milliers. Il faut à la fois faire en sorte que le droit international s’impose aux politiques nationales au nom d’un intérêt supérieur commun : l’habitabilité de la Terre. Et que les citoyens remettent en place des liens sociaux forts construits sur la solidarité et la coopération qui expriment cette réalité biologique : nous sommes tous interdépendants.

Qui pour représenter les droits de la nature ?

Il existe deux niveaux en droit : le public et le pénal. Il faut agir sur les deux. J’œuvre pour que l’on puisse reconnaître au sein de la Cour pénale internationale (CPI) un cinquième crime contre la paix qui serait le crime d’écocide. Cela permettrait de reconnaître les droits de l’écosystème « Terre » à se maintenir et donc à des citoyens de porter plainte contre des décideurs politiques ou des chefs d’entreprise qui favoriseraient des projets menaçant cet écosystème. Un juge de la CPI pourrait poser des mesures conservatoires en disant : « Il existe des projets industriels qui ne sont plus tolérables car ils participent à la transgression des limites planétaires et donc j’interdis les sables bitumineux en Alberta », par exemple…

Pour ce qui est du droit public, reconnaître les droits de la nature revient à les inscrire dans la Constitution, idéalement, ou à différents niveaux de législation. Cela a commencé à émerger dans les pays sud-américains, sociétés multiethniques très influencées par la pensée autochtone. En 2008, l’Équateur a inscrit les droits de la nature dans sa Constitution ; en 2009, la Bolivie les a reconnus par la loi ; en 2017, ce fut au tour du Mexique de les inscrire dans sa Constitution. C’est en train d’exploser dans le monde.

Dans un État du nord de l’Inde, face à l’incompétence des politiques pour régler la pollution du Gange, un des dix fleuves les plus pollués au monde, une juridiction a décidé en mars 2017 de reconnaître ce fleuve comme une entité vivante, de même que son affluent, la Yamuna, et tous les écosystèmes himalayens sur son territoire. Elle leur a donné une personnalité juridique, de même que la possibilité pour des personnes désignées « des parents » – du latin parentis – de parler au nom des écosystèmes quand ils sont menacés. Ils se sont inspirés de la spiritualité indienne pour le justifier : le Gange est reconnu comme une déesse qui abreuve plusieurs États. La Nouvelle-Zélande a aussi reconnu un parc et un fleuve comme des entités vivantes et leur a donné la possibilité d’être défendus en justice avec comme gardiens la communauté Maori, laquelle considère ces écosystèmes comme ses ancêtres. Les Maoris se battent pour cela depuis 150 ans et viennent de l’obtenir d’un gouvernement blanc occidental.

On peut donc envisager que des juges occidentaux s’intéressent à ces sujets. Aux États-Unis, trente municipalités ont reconnu les droits de la nature dans leur législation locale, ce qui leur a permis de se défendre contre des projets de fracturation hydraulique. Comme on ne peut encore, en droit, défendre les droits des générations futures, car ce sont des personnes non nées, c’est une parade efficace pour contrer des projets dont les conséquences néfastes ne sont pas immédiates sur l’homme. Enfin, une plainte vient d’être déposée aux États-Unis pour faire reconnaître la rivière Colorado par la justice comme une entité vivante. En Nouvelle-Calédonie, dans les îles Loyauté à 90 % Kanak, ils sont en train d’adopter un code de l’environnement qui reconnaît le principe unitaire de vie et qui pourrait, à terme, être inscrit dans le code civil français si la Nouvelle-Calédonie ne devient pas totalement indépendante en 2018. Ce serait une jurisprudence extraordinaire.

Finalement, il n’y a pas de différence entre représenter un mineur en justice et défendre un écosystème. Dans le cadre de la défense des droits de la nature, c’est parfois des décisions politiques mais souvent le courage de certains juges qui permet de faire avancer une jurisprudence de la Terre. Il existe aux Nations unies une initiative nommée « Harmony with Nature », dont je fais partie, qui travaille sur cette jurisprudence. La jurisprudence concernant notre droit à un environnement sain contribue également à faire avancer la justice climatique.

Partout dans le monde, des juges ont à se prononcer dans des recours juridiques « climat » contre l’État. C’est d’ailleurs l’objet d’un colloque inédit organisé à Paris le 3 novembre, réunissant les acteurs, citoyens et ONG, qui de par le monde attaquent leurs gouvernements en justice pour non-respect de ses engagements climatiques [3]. Il faudrait pouvoir reconnaître le droit des générations futures à vivre dans un climat tempéré et un environnement sain. Et de reconnaître à l’atmosphère terrestre le droit de ne pas être perturbée par l’activité humaine. Une sorte d’intégrité et de pérennité climatique à défendre. La Terre a subi énormément d’évolutions en 3,7 milliards d’années mais un changement d’ère géologique en moins de 150 ans, ça ne s’est vu qu’à cause d’une météorite ou d’explosions volcaniques, mais jamais à cause de l’activité d’une espèce vivante : en l’occurrence l’homme.

Droits de la nature, lutte contre la déforestation et l’exploitation des énergies fossiles, contrer les multinationales… où commence l’urgence ?

Je défends une vision écosystémique du monde : pas de hiérarchie dans les fronts. Les limites planétaires nous démontrent bien qu’il y a des boucles de rétroactions entre les événements. Le changement climatique a un impact sur la chute de la biodiversité, laquelle a un impact sur le changement climatique : quand on déforeste, on détruit les espèces mais on a aussi un impact sur les cycles des pluies. Déforester l’Amazonie va créer une zone désertique et avoir un impact sur le climat mondial. Il est normal que chaque front citoyen, chaque ONG se spécialise sur un domaine, mais il faut revendiquer des choix politiques et un droit qui essaie de répondre à toutes les problématiques en même temps. C’est pourquoi je défends cette idée de placer les limites planétaires, qui sont des indicateurs scientifiques, comme des normes internationales pour cadrer les activités industrielles. Ce basculement normatif mais aussi philosophique concernant le droit de la nature à exister s’impose et nous permettrait de retrouver notre juste place.

Vous évoquez des modes de gouvernance écosystémiques ? En quoi cela consisterait ?

La fonction des politiques est de créer des lois. Le droit est toujours un état des lieux de notre conscience collective. Nous percevoir comme interdépendants les uns des autres et des autres écosystèmes permet de construire une vision politique différente. Elle doit prendre appui sur de nouveaux leviers. Le niveau étatique montre ses limites puisque la souveraineté nationale menace la paix dans le cadre du changement climatique, chaque État ayant à cœur dans une vison court-termiste et électoraliste de défendre son économie avant tout, sans considération pour les conséquences à l’échelle planétaire. Des modes de gouvernance respectueux des écosystèmes doivent alors s’expérimenter à un niveau local et montrer l’exemple. Aujourd’hui, les villes vont plus vite que les États. Des métropoles un peu partout dans le monde se sont engagées à respecter les accords de Paris. Et les droits de la nature sont d’abord adoptés dans des territoires avant de l’être par l’État. Je crois aussi que chaque citoyen devrait agir en priorité selon des lois universelles pour réaffirmer que nous sommes d’abord des habitants de la Terre avant d’être les citoyens d’une nation.

En attendant que ce droit se mette en place, la demande citoyenne est-elle contrainte à des formes de désobéissance ?

J’entrevois deux formes de désobéissance : boycotter des produits de consommation courante qui sont destructeurs. Il faut déserter les supermarchés, changer de mode de consommation, appuyer les circuits courts et l’agro-écologie. L’appel au boycott est interdit en France mais on peut se mettre dans une démarche à titre individuel. Le bio explose en France mais aussi de nouveaux mode de dé-consommation : la pénurie de vinaigre blanc et de savon de Marseille dans les rayons en témoigne et c’est enthousiasmant. Il faut aussi remettre en place des formes de démocratie directe dans les territoires pour sortir d’une démocratie représentative qui déresponsabilise chacun et brise la solidarité. Ce changement viendra du bas. Ça peut paraître long face à l’urgence posée par changement climatique. Mais nous, dans les pays tempérés, vivons encore de manière très confortable. Nous avons donc encore quelques années pour anticiper ce qui va se passer et se préparer à la suite, ce que ne peuvent pas faire les populations qui sont déjà dans la survie. C’est un luxe. Il faut donc semer des graines de résilience pour que les populations prennent conscience qu’elles ne pourront plus vivre comme aujourd’hui et leur donner les moyens de s’adapter.

Propos recueillis par Ingrid Merckx

[1] Homo Natura, en harmonie avec le vivant, Valérie Cabanes, Buchet Chastel, 128 pages, 12 euros.

[2] Un nouveau droit pour la Terre, Valérie Cabanes, coll. « Anthropocène », Seuil, 368 p., 20 euros.

[3] « Le droit au service de la justice climatique », colloque organisé par Notre Affaire à tous et la Fondation France-Libertés, le 3 novembre, Maison des sciences de l’Homme Paris-Nord, 20, av. George-Sand, Saint-Denis la Plaine.

#1476 1 NOVEMBRE 2017 POLITIS

Urgence climatique : Une révolution vitale

Climat : Cet ouragan qui va frapper

L’effondrement, une idée qui monte

Demain, habiter la Terre

Valérie Cabanes : « Reconnaître le crime d’écocide »

Le chaos est déjà en marche