L’Océan a des droits ! Fréquence Terre

L’association LONGITUDE 181 – Association de protection de l’Océan a lancé un programme intitulé « Les droits de l’Océan ».

Et propose deux nouvaux épisodes sur Fréquence Terre, avec la mise en exergue de l’éthique et des valeurs qui sous-tendent ce programme, également des deux piliers indispensables pour une refonte du droit.

L’Océan a des droits ! – Episode 2 – Devenons les gardiens de l’Océan!

A découvrir , sur la base de textes extraits de « Homo Natura » , mon dernier ouvrage publié aux Editions Buchet Chastel.

L’Océan a des droits ! – Episode 3 – Le droit a oublié notre Planète Bleue !

Nouvel épisode, avec la mise en exergue de plusieurs siècles de droits et de bonne intentions qui nous ont mené à la catastrophe écologique actuelle . A découvrir , sur la base de textes extraits de « Un nouveau Droit pour la Terre» , mon premier livre édité aux Editions du SEUIL .

by admin with no comments yet« Ceux qui détruisent un écosystème doivent être condamnés » GEO

A l’occasion de la Journée de la Terre nourricière ce dimanche 22 avril 2018, redécouvrez cette interview parue en janvier dernier dans notre hors-série GEO sur les héros qui changent le monde.

Propos recueillis par Laure Dubesset-Chatelain / GEO – Jeudi 19 avril 2018

Extraits:

De quelle façon plaidez-vous cette cause ?

On dispose d’un outil extraordinaire : les limites planétaires (les seuils à ne pas franchir, sous peine de bouleverser nos écosystèmes, reconnus par les Nations unies). Elles s’appliquent à neuf domaines, dont le réchauffement climatique, la biodiversité ou l’acidification des océans. Sur cette base, en 2015, on a donc proposé dix-sept amendements au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI. Ils définissent ce qu’est un écocide, mais ils expliquent aussi aux juges sur quelles expertises scientifiques s’appuyer pour déterminer quand un projet industriel est dangereux et idéalement mettre en place une justice préventive.

Comment ces propositions ont-elles été reçues ?

La CPI ne peut d’elle-même entériner un amendement. Il faut qu’un Etat, ou une coalition d’Etats, l’inscrive à son agenda. On ne mise pas trop sur les grands pays industrialisés, préoccupés par leurs intérêts économiques, mais plutôt sur les pays africains ou des nations du Pacifique, très exposées au changement climatique. En attendant, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a proposé d’élargir le crime contre l’humanité aux cas de crimes contre l’environnement et à l’accaparement des terres. On est donc plutôt confiants !

Vous devez aussi être confortée par les décisions de certains Etats.

Je suis la première étonnée de voir à quel point ça avance. Les précurseurs étaient l’Equateur, qui a inscrit le droit de la nature dans sa Constitution en 2008, et la Bolivie, en 2009. Depuis 2017, ça s’est accéléré. En Inde, par exemple, une cour a donné des droits au Gange, à son affluent et aux écosystèmes himalayens. Je participe, en ce moment, à une initiative au sein de l’ONU qui compile toutes les jurisprudences existantes.

Est-ce alors encore la peine de s’adresser à la CPI ?

Oui, car ces initiatives sont capitales mais insuffisantes. Il n’existe aucun moyen, à l’échelle internationale, pour défendre la planète contre les dégradations. Les compétences des juridictions locales ou nationales s’arrêtent aux frontières. Alors que les écosystèmes, comme les responsables des destructions, sont transnationaux.

>>> Interview tirée du hors-série consacré aux Héros qui changent le monde, paru en janvier 2018.

by admin with no comments yetChoisir l’usufruit plutôt que la propriété

En soutien aux zadistes de NDDL qui expérimentent un nouveau rapport à la nature et à ses ressources… ou plus exactement qui les retrouvent, voici un extrait de mon dernier ouvrage Homo Natura:

« Comment vivre dans le respect des lois naturelles et selon un principe d’équité quand les sols, selon une approche libérale, sont aujourd’hui devenus des propriétés individuelles dont la taille dépend des moyens des propriétaires ? Comment adopter des modes de gouvernance communautaire sans tomber pour autant dans le piège du collectivisme ?

Le concept de propriété est ancré dans la culture occidentale, il n’a jamais été remis en question puisque même la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose que « toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » Quand il s’agit d’un espace naturel, son appropriation se matérialise par des limites cadastrales ou des frontières à l’échelle d’un territoire national, posées de façon autoritaire par l’homme. Selon le géographe Jacques Lévy, le territoire est « toute portion humanisée de la surface terrestre ». Il symbolise notre rupture avec la nature mais aussi le refus du partage. Parce que ce territoire est à nous et pas aux autres, il devient légitime de le défendre, à l’échelle individuelle comme à l’échelle nationale. Le droit de propriété nous pousse insidieusement à régner en maître sur tout ce qui y vit. Il nous rassure, nous sécurise et il devient alors difficile de le remettre en question. Même si nous nous insurgeons contre la construction de remparts à nos frontières, nous oublions que nous érigeons nous-mêmes des murs autour de nos maisons, affirmant ainsi notre droit de propriété. En droit français, par exemple, une loi de 1892 stipule qu’une propriété privée doit être enclose de murs de 2 m de haut et être dévolue à l’habitation et ses dépendances proches. L’article 544 du Code civil de 1804 avait auparavant posé l’idée que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ».

Marx a imaginé résoudre ce paradigme en promouvant l’idée d’un socialisme d’État où les moyens de production deviendraient une propriété collective via un processus dit de « socialisation des biens ». Il espérait que le collectivisme économique mènerait au communisme intégral, à l’émergence d’une société sans classes et au dépérissement naturel de l’État. Depuis 1848, date du Manifeste du parti communiste, toutes les tentatives pour mettre en œuvre cette idée ont échoué. Elles ont échoué, entre autres, parce qu’elles promeuvent l’idée que l’humanité a un droit de propriété sur les terres de la Terre. Le manifeste explique que « le communisme n’enlève à personne le pouvoir de s’approprier des pro- duits sociaux ; il n’ôte que le pouvoir d’asservir à l’aide de cette appropriation le travail d’autrui. […] Le communisme, ce n’est pas l’abolition de la propriété en général, mais l’abolition de la propriété bourgeoise. » En aucun cas, donc, la notion de propriété n’est remise en question.

Si nous reprenions à notre compte l’idée première des peuples autochtones, nous devrions privilégier la notion d’usufruit à celle de propriété. Le droit de jouissance de ce territoire serait partagé entre tous ses habitants, humains et non-humains. Sous un régime des communs, les habitants d’un territoire pourraient d’une part s’opposer à sa privatisation et d’autre part réclamer justice. Débarrassée de la notion de propriété, la gestion de ce territoire pourrait alors être collective, démocratique et égalitaire, dans une dynamique de proximité, sans dégradation possible du milieu naturel. Si nous devions nous engager dans un processus de « désappropriation des terres », il faudrait qu’il soit accompagné d’une sanctuarisation du sol reconnu comme commun naturel. Il pourrait alors, selon la taille des familles, être mis à la disposition de ces dernières pour une mise en culture vivrière, ou bien placé en gérance par de petits exploitants s’engageant à produire des aliments sains, à maintenir les cycles naturels de l’écosystème dans lequel ils agissent et à les proposer localement. Les jardins partagés qui fleurissent autour de nos villes sont un avant-goût d’une politique publique qui reconnaît le droit de chaque citoyen à une alimentation saine, équitablement répartie, facilement accessible, sans condition de propriété.

Nous pourrions aller plus loin encore. Nous pourrions demander la possibilité de placer nos propres terres sous servitude de conservation, par acte notarié, à l’image de cet agriculteur américain, J. Stephen Cleghorn, qui a inscrit dans son acte de propriété qu’il reconnaissait des droits à la nature, de façon à protéger son sol et son sous-sol de toute activité nuisible aux écosystèmes, et qu’il se soumettait à ceux-ci. En France, le sous-sol ne nous appartient pas, ce qui permet à l’État de s’en approprier les ressources. À nous de revendiquer, au-delà d’un droit de propriété, un droit du sol et du sous-sol à être préservés dans leurs fonctions vitales. »

Pages 83-89 – Homo Natura, en harmonie avec le vivant ( Buchet/Chastel, 2017)

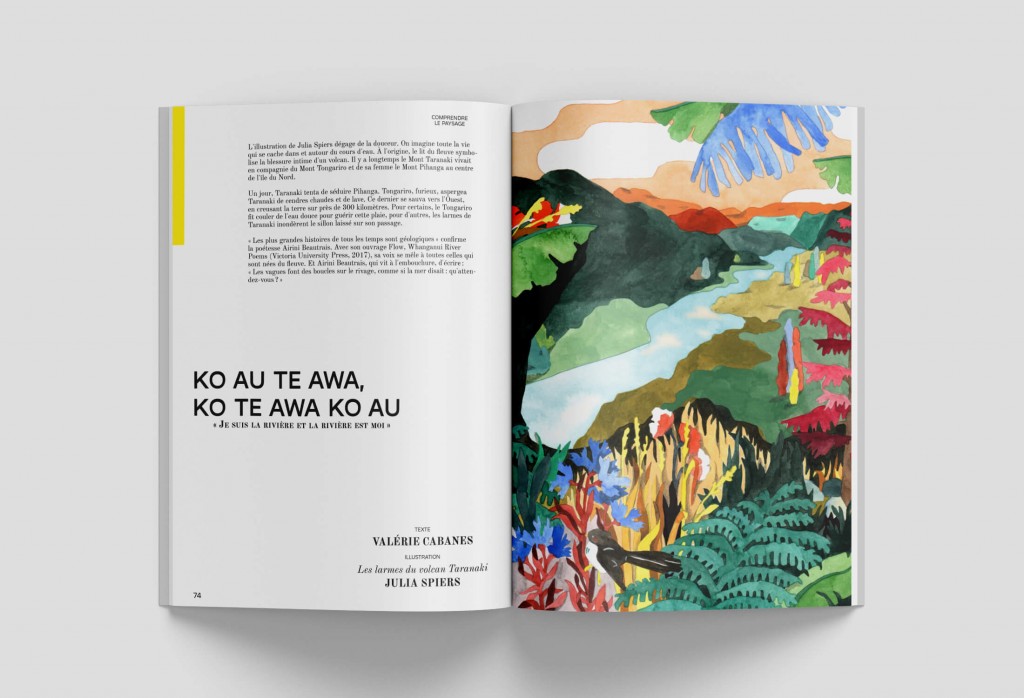

« Ko Au Te Awa, Ko Te Awa Ko Au » Je suis la rivière et la rivière est moi – Paysageur

Une revue qui pense avec les pieds. N°01 Printemps 2018 Puissants paysages

Au sommaire : « Ko Au Te Awa, Ko Te Awa Ko Au » Je suis la rivière et la rivière est moi par Valérie Cabanes

Un écosystème peut-il avoir des droits dans un tribunal ?

by admin with no comments yet

Pour une reconnaissance juridique de l’écocide – Reporterre

crédit photo : Flickr (thierry ehrmann/CC BY 2.0)

5 avril 2018 / Marisa Fonseca

Les partisans de la notion d’écocide, entendu comme une destruction grave de la planète et de ses ressources, cherchent à l’inscrire dans le droit international, explique l’auteure de cette tribune.

Les débats sur l’écocide sont le reflet d’une évolution, certes lente, de la conception du rapport de l’homme à la nature. Sur le plan philosophique, la vision occidentale classique utilitariste de la nature a conduit à une exploitation des ressources qui n’est plus aujourd’hui compatible avec la préservation de notre planète. Cette approche se distingue de celle de certains peuples indigènes chez lesquels l’héritage culturel et spirituel est fondé sur le respect de la nature (les Maoris en Nouvelle-Zélande, par exemple).

A lire dans Reporterre

Une version approfondie de cette tribune a été publiée sur le site de La Fabrique écologique.

by admin with no comments yet

Protéger notre Terre-Mère – Inexploré

Dans Inexploré , le magazine de l’Inrees, un dossier spécial NATURE avec un entretien accordé à Miriam Gablier sur la mobilisation citoyenne qui révolutionne actuellement nos structures juridiques. S’il reste beaucoup de chemin à faire, les droits de la Terre ont été actés par plusieurs pays. En kiosque.

by admin with no comments yetLes rivières, les glaciers, l’Océan sont des personnes – Orbs

Amis de l’eau, venez découvrir le nouveau numéro de la revue Orbs : Orbs Spécial Eau.

Amis de l’eau, venez découvrir le nouveau numéro de la revue Orbs : Orbs Spécial Eau.

Un numéro hors série, dédié aux mondes de l’eau !

Nous assistons à une montée en puissance des droits de la nature. Ce changement s’appuie en premier lieu sur une reconnaissance des droits de l’eau, l’eau douce des rivières, l’eau salée de l’Océan. Comme si la conscience collective de l’humanité comprenait enfin le respect dû à l’eau.

Un article écrit pour le numéro spécial d’Orbs sur l’eau. Mars 2018

by admin with no comments yet