Changement climatique et modèle Westphalien ?

Les principes fondamentaux de l’ordre Westphalien (souveraineté des États-nations, principe de territorialité défini par des frontières, non-ingérence, équilibre des puissances, droit de la guerre…); ces principes sont-ils remis en cause par le dérèglement climatique ?

by admin with no comments yetLes lois de la Nature – Conférence Arcadia

Déforestation, acidification des océans, fonte des glaces, montée du niveau des océans, extinctions massives d’espèces animales, pollutions aussi diverses que destructrices, depuis l’avènement de l’ère industrielle, l’impact de nos activités sur l’environnement ne cesse de croître. Le développement récent de nos sociétés s’est fait sous un principe philosophique potentiellement problématique : l’homme doit dominer la Nature pour quitter l’état sauvage. Mais que faire aujourd’hui pour changer la donne ? Avons-nous des outils qui nous permettent de repenser notre relation à la Nature et plus globalement à la Terre sur laquelle nous vivons ?

04:55 : Un peu d’histoire

06:22 : L’ère anthropocène ?

07:20 : Les victimes de l’anthropocène

09:26 : Les limites planétaires

15:35 : Une Terre inhospitalière

27:37 : Intégrer ces limites dans le droit ?

36:09 : Les limites de la croissance

42:23 : Qui pollue le plus ?

44:46 : Amener les entreprises devant les tribunaux ?

56:19 : Des droits pour la Nature ?

59:57 : Inverser la hiérarchie des normes juridiques.

01:04:45 : Un mouvement déjà mondial.

01:13:10 : Reconnaître le crime d’écocide

Être tenu responsable de crimes perpétrés contre la nature – Brut France Televisions

Être tenu responsable de crimes perpétrés contre la nature.

C’est la volonté de Valérie Cabanes, juriste en droit international.

« Depuis la 1ère ère industrielle, nous avons agi comme des prédateurs sur Terre« . Pour Valérie Cabanes, le constat est sans appel. Cette juriste en droit international veut que la justice pénalise les atteintes à l’environnement en reconnaissant le crime « d’écocide« .

Des dommages impunis

« Comment se fait-il que ceux qui induisent, financent, décident, effectivement, de toutes les technologies qui détruisent l’atmosphère, la biodiversité et la biosphère soient, aujourd’hui, dans une totale impunité et puissent continuer à faire ce qu’ils font ?« , se demande Valérie Cabanes. Une question qui mérite, selon elle, que la justice nationale, européenne et internationale se penche dessus. En effet, la juriste estime que « ceux qui commettent ce crime, détruisent les conditions vitales pour tous« .

À l’avenir, Valérie Cabanes aimerait que les jeunes s’emparent également du sujet et aillent « chercher le courage des juges » si « les politiques ne font rien« . « Partout dans le monde, des juges demandent à ce que les États respectent les droits des générations futures et de la nature.«

by admin with no comments yetPour une Constitution VRAIMENT écologique – Tribune Reporterre

Reporterre – Tribune du 9 juillet 2018

Le 20 juin dernier, Nicolas Hulot a annoncé, que dans le cadre de la réforme constitutionnelle souhaitée par Emmanuel Macron, et après débat et réflexion autour d’une réécriture de l’Article 1er de la Constitution qui définit les principes fondamentaux de la République, le gouvernement se disait prêt à y inscrire l’obligation d’agir contre les changements climatiques et pour la préservation de la biodiversité (et non dans l’article 34, comme initialement prévu, NDLR).

Ce serait une avancée certaine si le climat et la biodiversité devenaient des valeurs aussi fondamentales que l’égalité ou la liberté, la dignité ou le bien-être, car en effet aujourd’hui les droits fondamentaux humains ne peuvent plus être garantis sans que les systèmes écologiques de la Terre dont nous dépendons pour respirer, boire, manger, nous soigner soient préservés. Inscrire des principes écologiques à l’Article 1 de la Constitution, d’autant plus quand ils ne l’ont pas été, comme pour le climat, dans la Charte de l’environnement de 2004, permettrait de s’opposer à des lois votées par les gouvernements successifs qui iraient à l’encontre des objectifs visés par l’Article 1er. Il s’agirait de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il vérifie la conformité des lois à la Constitution ou d’empêcher leur promulgation, via la question prioritaire de constitutionnalité qui peut être enclenchée par tout citoyen. Ainsi nous pourrions beaucoup plus facilement empêcher toute velléité de tolérer ou autoriser des projets industriels polluants, dévastateurs de la faune et de la flore ou émetteurs de gaz à effet de serre.

Rattacher nos modes de gouvernance à la réalité biologique du monde

Mais pour que cet Article 1er soit véritablement contraignant et donc efficace, il y manque encore plusieurs points essentiels. Nicolas Hulot a proposé sans obtenir de consensus au sein du gouvernement d’y inscrire le principe de finitude des ressources par exemple. Il serait aussi nécessaire de choisir des verbes plus engageants que celui d’« agir » en adoptant celui de « garantir ». Mais au-delà nous manquons surtout d’une vision écosystémique qui rattacherait nos modes de gouvernance à la réalité biologique du monde.

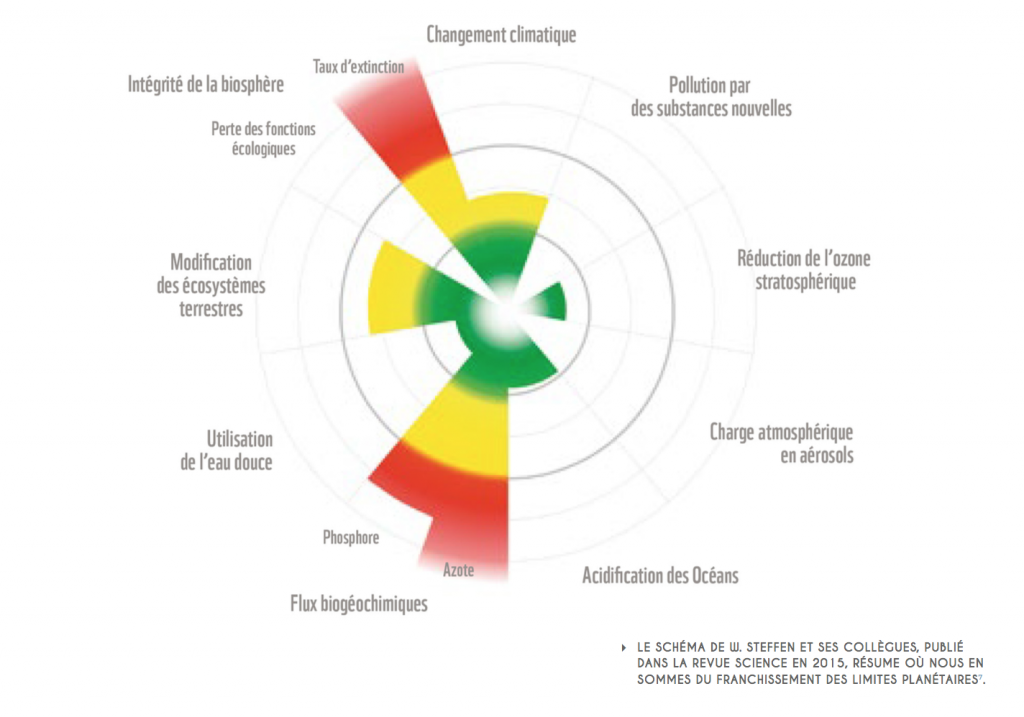

C’est la proposition bien plus ambitieuse portée depuis fin 2017 par plusieurs ONGs telles que Notre affaire à Tous et la Fondation pour la Nature et l’homme, et rejointes en mars 2018 par Climates, le Refedd, Warn et une vingtaine d’autres autour d’ un appel citoyen pour une Constitution écologique. Ces dernières demandent de poser dans la Constitution l’obligation de la République de respecter le cadre des limites planétaires telles que définies dès 2009, par une équipe internationale de 26 chercheurs, menés par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center et Will Steffen de l’Université nationale australienne. Elle a identifié neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre – les interactions de la terre, de l’océan, de l’atmosphère et du vivant qui, ensemble, fournissent les conditions d’existence dont dépendent nos sociétés. Pour chacun de ces processus ou systèmes, des valeurs seuils ont été définies, des limites qui ne doivent pas être dépassées si l’humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l’environnement planétaire. Par exemple la concentration de CO2 dans l’atmosphère ne doit pas dépasser 350 ppm, le taux de disparition d’espèces ne doit pas excéder 10 espèces par million et par année. Or nous sommes à 411 ppm de CO2 en 2018, un cap jamais atteint depuis des millions d’années, et connaissons un taux d’extinction annuel 100 fois plus élevé que ce qui est tolérable, constituant un anéantissement biologique.

Les limites planétaires identifiées par l’équipe de Rockström.

L’équipe de Steffen et Rockström confirme que nous avons déjà dépassé ces deux « limites fondamentales » à la sûreté de la planète que sont le changement climatique et l’intégrité de la biosphère. L’équipe de Steffen et Rockström met aussi en garde sur le fait que depuis 2015 d’autres limites sont franchies. Il s’agit du changement d’usage des sols et de la modification des cycles biogéochimiques (phosphore et azote). Le dernier rapport en date sur le sujet, celui de l’Atlas Mondial de la Désertification publié le jeudi 21 juin, confirme la gravité de cette situation. Le seuil des 75 % de terres endommagées par l’humanité a été atteint à travers le monde et pourrait concerner 90 % des sols d’ici 2050, augmentant considérablement le nombre de personnes déjà poussées à l’exode par le changement climatique et la pénurie d’eau en cours. Les déplacés se compteront par centaines de millions dans 30 ans, et pourraient atteindre le chiffre de 10 milliards entre aujourd’hui et 2100.

Les limites de la planète, un nouveau cadre contraignant

Nous touchons ici au cœur de la dynamique des limites planétaires et de leur utilité. Transgresser une limite planétaire augmente les chances de se rapprocher d’autres limites, comme l’usage de l’eau douce mais aussi l’acidification des océans, la déplétion de la couche d’ozone, le trop plein d’aérosols atmosphériques, la pollution chimique (plus largement l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère), nous entraînant dans une spirale destructrice à laquelle l’humanité ne pourra échapper dans de nombreuses régions du monde, y compris dans les pays riches. C’est pourquoi le cadre des limites planétaires dans leur ensemble doit constituer un nouveau cadre contraignant et protecteur de nos droits et a toute sa place au sein de notre Constitution de sorte que nous puissions nous prémunir de l’insouciance industrielle.

Il faut s’attendre à une levée de boucliers face à cette idée qui fâche certains, car elle menace la liberté d’entreprendre et au-delà la foi aveugle de beaucoup de nos dirigeants politiques et économiques dans le dogme de la croissance. Si l’on ne s’appuie pas aujourd’hui sur des données scientifiques, si l’on ne norme pas les seuils chiffrés qui nous indiquent où est la frontière entre notre zone de confort et la zone de danger, nous prenons chaque jour un peu plus de risques pour nous et les générations suivantes. A cet attelage, doit d’ailleurs être attaché un dernier verrou de sécurité : le principe de non-régression environnementale. En effet, il ne doit pas être permis aux gouvernements suivants de pouvoir défaire tout cadre protecteur de l’écosystème terrestre et de nos droits tel que définis dans le bloc de constitutionnalité (Constitution, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement de 2004) car il ne peut plus être toléré qu’une génération assujettisse les générations futures à des lois moins protectrices que celles en vigueur.

Valérie Cabanes

by admin with no comments yetReconnaitre la valeur intrinsèque de la nature

Des écosystèmes sont reconnus comme des personnes dans de nombreux pays dans le monde. Une révolution culturelle et philosophique en germe.

Par Valérie Cabanes

Des peuples autochtones du continent africain, préoccupés par l’état de santé détériorée de la planète et l’avenir de nos enfants, indignés par toutes les destructions que l’industrialisation fait subir à la nature et en l’absence de cadre contraignant l’activité humaine au respect des limites planétaires connues, ont proposé en 2015 une déclaration nommée : Déclaration des communautés gardiennes africaines. Cette déclaration se présente comme un appel à l’action auprès de la Commission africaine pour la reconnaissance et la protection des sites naturels et des territoires sacrés ainsi que des systèmes de gouvernance coutumiers en Afrique. L’appel, inspiré par les recommandations d’un rapport de 2012 sur le même sujet au Kenya, propose de placer la Terre comme référence ultime pour toute forme de vie ou d’activité sur la planète et de la reconnaître comme pivot du Droit.

Partout dans le monde, ce type de revendications émergent et proviennent le plus souvent de peuples premiers, en référence à leur relation ancestrale à la terre qui fonde leur identité. Malgré le fait que ces peuples possèdent différentes cosmologies et différents symboles, elles tirent leurs lois et leurs coutumes d’une vérité centrale considérant la Terre comme « la mère de toute forme de vie » et comme une entité légitime et ordonnée. Ces traditions révèrent leurs terres ancestrales car elles constituent la source primaire du sens de la vie et de toute identité. La connaissance et la sagesse du droit ancien sont maintenues par les ainés, des hommes et des femmes sages responsables de la pratique des rituels de la terre, de la médiation avec les ancêtres, de la transmission de leurs connaissances aux générations suivantes. Les sites naturels sacrés sont des territoires d’importance écologique, culturelle et spirituelle, intégrés dans les terres ancestrales. Pour eux, un territoire comprend les plantes, les animaux, les esprits des anciens, toute forme de vie sur terre, y compris les humains, et atteint les profondeurs de la terre, dont le sous-sol et plus loin, les roches et les minéraux ainsi que les hauteurs du ciel jusqu’aux constellations célestes. Leur rôle et leur signification leur sont irremplaçables. Ce sont des centres de connaissances et d’apprentissage intergénérationnel, et au-delà des sources de droit. Les systèmes de gouvernance coutumiers sont en effet fondés sur la relation que ces peuples entretiennent avec ces lieux. Leurs lois coutumières découlent ainsi des lois de la Terre et ils se considèrent comme garants de leur application.

Dès lors, dans des pays comme l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, l’Ouganda, le Kenya, le Bénin, le Ghana, le Népal, des écosystèmes comme des chutes d’eau, des rivières, des forêts, des montagnes, des lacs ont été reconnus comme des sites sacrés et ont pu être protégés de l’exploitation industrielle en leur donnant par exemple le statut de réserve de biosphère par l’Unesco. Parfois des décisions de justice ont permis de reconnaître le préjudice subi par des écosystèmes, comme en France lors de la catastrophe de l’Erika. Mieux, elles ont aussi permis de reconnaître des sites sacrés ou des écosystèmes comme des entités vivantes, comme la grande barrière de corail lors d’un procès qui s’est tenu au Belize en 2010 suite au naufrage d’un cargo.

Mais les plus spectaculaires des décisions prises pour protéger des écosystèmes ou des sites sacrés concernent celles qui ont permis de reconnaître ces lieux comme des sujets de droit.

L’idée de reconnaître à la nature des droits a en fait émergé dès 1972, l’année du premier sommet de la Terre. Des esprits pionniers s’inquiétaient déjà de la dégradation des écosystèmes. Le juriste Christopher Stone, soucieux de la préservation d’une forêt de séquoias menacée par un projet de la société Walt Disney, se demande par exemple si « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? »[1] et propose d’accorder des droits à l’environnement naturel dans son ensemble en nommant un tuteur de l’objet naturel qui serait en outre un tuteur pour les générations futures.

La vision de Stone a pris corps 35 ans plus tard dans des pays sud-américains, sociétés multiethniques très influencées par la pensée autochtone. En 2008, l’Equateur inscrit en premier les droits de la nature dans sa constitution[2]. Elle reconnaît la nature comme sujet de droits constitutionnels dans son article 10. Elle a en particulier le droit au respect intégral de son existence et au maintien de ses cycles vitaux et de tous les éléments qui forment un écosystème. Le principe de précaution est constitutionnalisé de façon à prévenir toute extinction d’espèces, toute destruction d’écosystèmes ou à en altérer de façon permanente ses cycles naturels (Art.73). La nature peut être représentée et défendue en justice par tout individu, communauté, peuple ou nation dans le pays (Art.71) et a un droit à la restauration (Art.72). En 2010, la Bolivie promulgue une loi intitulée « Loi des Droits de la Terre Mère»[3]. La Terre a dorénavant le droit à la vie et à la biodiversité, le droit d’être préservée de toute intervention humaine génétique ou artificielle, le droit à l’eau et à l’air pur, le droit à l’équilibre et à la restauration, le droit à être exempte de pollution, le droit à la diversité et à la non modification cellulaire ou génétique, le droit à ne pas être affectée par des projets d’infrastructure ou de développement qui pourraient perturber l’équilibre des écosystèmes ou des populations en place (article 7). Pour défendre ses droits, La Terre Mère acquiert le statut de sujet collectif d’intérêt public (article 5) et une fonction de Défenseur de la Terre Mère est créée (article 10). La nature peut ainsi se défendre en justice par représentation, « une représentation ad agendum qui permet au représentant de suppléer l’incapacité de fait ou de droit du représenté soit personne morale soit dépourvu de la capacité d’agir en justice »[4].

Des villes commencent à légiférer elles aussi sur le sujet. En 2017, la ville de Mexico (anciennement dénommée District fédéral de Mexico) a reconnu à son tour les droits de la nature dans sa nouvelle Constitution[5] après avoir adopté le 17 septembre 2013 (entrée en vigueur le 17 octobre 2013), un décret[6] réformant sa loi-cadre environnementale qui change le nom de la loi en « Loi sur la protection de la Terre dans le district fédéral » (article 1). La nouvelle loi considère la Terre comme un « être vivant » et donne aux citoyens le droit de déposer des plaintes contre les pollueurs directement auprès du procureur de l’environnement et de l’aménagement du territoire (article 23). Au Brésil, la municipalité de Bonito a reconnu les droits de la nature le 21 décembre 2017 dans un amendement[7] à sa loi organique. Plus surprenant, aux États Unis, trente-quatre municipalités à ce jour ont reconnu les droits de la nature dans leur législation locale, ce qui leur a permis de se défendre contre des projets industriels[8].

Quand la nature dans son ensemble n’est pas reconnue sujet de droit, ce sont des éléments de celles-ci qui obtiennent dans d’autres pays un statut juridique par la voie judiciaire ou parlementaire. En novembre 2016, la Cour constitutionnelle colombienne a déclaré que le bassin hydrographique d’Atrato possèderait dorénavant des droits de «protection, conservation, entretien et restauration», un ordre qui n’a été dévoilé qu’en mai 2017.[9] Elle a voulu ainsi pallier l’incapacité de l’État de garantir aux populations locales un environnement sain, celui-ci étant menacé par une pollution liée à l’extraction minière illégale, en particulier d’or. Elle a proposé que soit constituée une commission des gardiens de l’Atrato, composée de représentants des communautés et du gouvernement national. Elle a ordonné qu’un comité d’experts soit créé pour conseiller ces gardiens du fleuve, afin d’élaborer un plan d’intervention global destiné à le restaurer et à le protéger. La Cour Suprême de Justice colombienne a depuis étendu ces droits à l’Amazonie colombienne dans un jugement rendu le 5 avril 2018[10] et, ce, dans le contexte du changement climatique. La Cour avait été saisie par 25 enfants et jeunes qui attaquaient, avec l’aide de l’association Dejusticia, le gouvernement colombien pour non-respect de leur droit à un environnement sain dénonçant la déforestation massive en Amazonie et ses conséquences sur le climat et leur droit à la vie.

En Inde, là aussi pour trouver une solution à la pollution mais aussi pour forcer les autorités à répondre au défi climatique, des juges ont aussi trouvé pertinent de recourir à la personnalité juridique d’éléments de la nature. Dans l’État d’Uttarakhand, face à l’incompétence des politiques pour régler la pollution du Gange, un des dix fleuves les plus pollués au monde, la Haute-Cour a décidé le 20 mars 2017[11] de reconnaître ce fleuve comme une entité vivante, de même que son affluent, la Yamuna, puis le 30[12] mars 2017 a procédé de même pour tous les écosystèmes himalayens sur son territoire : les glaciers Gangotri et Yamunotri menacés par le changement climatique, les rivières, les ruisseaux, les lacs, les sources et les cascades et au-delà l’air, les prairies, les vallées, les jungles, les forêts. La Cour évoque leur droit intrinsèque à exister, se maintenir et régénérer leurs propres écosystèmes vitaux et à ne pas être pollués. Il est précisé dans son jugement que les droits des éléments de la nature concernés sont équivalents aux droits des êtres humains et que les atteintes à ces personnes doivent être traitées comme des préjudices causés aux personnes humaines. Elle a donné la possibilité à des personnes désignées de « parents », selon le principe de common law de Parens patriae, de parler au nom de ces écosystèmes quand ils sont menacés. La Cour a expliqué ses choix en rappelant que les générations passées nous ont légué la «Terre Mère» dans sa gloire immaculée et que nous sommes donc moralement tenus, à notre tour, de la léguer préservée aux générations suivantes. Elle a aussi attiré l’attention sur le fait que de grandes civilisations ont disparu en raison de graves sécheresses. « L’eau est l’élixir de vie et nous devons conserver et préserver chaque goutte d’eau. La valeur de l’eau ne devrait pas être compromise pour la seule raison qu’elle est encore disponible en abondance.» Mais, il semble que les autorités politiques de l’Uttarakhand aient eu peur d’assumer leurs nouvelles responsabilités et ont donc demandé à la Cour suprême indienne de se prononcer sur la décision ; ce qu’elle a fait en juillet 2017 en affirmant qu’il était « impossible d’appliquer » ce nouveau statut juridique car cela faisait courir le risque que ces cours d’eau puissent être poursuivis en cas d’inondation ou de noyade, et qu’ainsi ses « parents » puissent en être tenus responsables. Mohammad Saleem, à l’origine de la demande ayant conduit la haute Cour de l’Uttarakhand à se prononcer, a décidé de faire appel du jugement de la Cour suprême. Même si cette décision a été contestée devant la Cour suprême, elle a probablement inspiré une résolution prise le 4 mai 2017 par l’Assemblée de l’Etat du Madhya Pradesh déclarant la rivière Narmada comme une entité vivante et affirmant que la rivière est la ligne de vie de l’État. De même, enthousiasmé par cette jurisprudence, le gouvernement indien travaille sur une loi nationale « the national River Ganga Act» afin de doter le Gange d’une personnalité juridique à l’échelle de tout le pays[13], conscient qu’il s’agit d’une ultime solution pour lutter contre sa pollution extrême et pour permettre à 500 millions d’indiens de vivre dans un environnement plus sain. Quoiqu’il en soit, la réaction de la Cour suprême montre que le choix des représentants est loin d’être anodin entre tuteurs autochtones ou non, représentants de l’État ou encore comme l’explique Marie-Pierre Camproux Duffrene, « une association de protection de l’environnement ou encore une personne quelconque (actio popularis) pour certains intérêts collectifs ou intérêts diffus ».[14]

L’argumentaire des juges de l’Uttarakhand s’appuyait aussi sur les liens spirituels qui unissent la population de religion hindouiste avec nombre d’entités naturelles. C’est aussi ce qui caractérise cette dimension sacrée qui est invoquée par des populations autochtones ayant eu la possibilité de reconnaître ou faire reconnaître des droits à des espaces naturels ancestraux. Elles nous montrent alors par le droit coutumier comment conjuguer droits de l’humanité et droits de la nature de par leur rapport singulier à la terre où l’homme appartient à un territoire ancestral, mais aussi où s’affirment des droits fonciers sur celui-ci de façon collective ; les droits individuels s’exprimant dans les droits collectifs du groupe. Comme l’explique par exemple, l’ethnologue Isabelle Leblic à propos de l’identité culturelle kanak en Nouvelle Calédonie: « La terre représente donc plus qu’un seul périmètre foncier. Elle définit l’identité sociale des individus par référence à un tertre fondateur et à l’itinéraire qui a conduit les ancêtres de ce lieu d’origine à l’habitat actuel. »[15] Ceci permet une double protection, celle de la nature mais aussi celle des hommes à pouvoir vivre sur une terre coutumière dont ils assurent la garde et le respect. En Nouvelle Calédonie, selon la Charte Kanak, « les terres, les ressources et l’espace naturel ainsi que les savoirs traditionnels matériels et immatériels rattachés constituent le patrimoine naturel du Peuple Kanak dont il est le garant et le dépositaire devant les générations futures »[16]. Cette perception n’a pas empêché l’adoption par la province des îles Loyauté le 6 avril 2016 d’une première phase de son Code de l’environnement, le Cepil, reconnaissant dans ses principes généraux « le principe unitaire de vie » (Art 110‐3), selon lequel « l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel qui constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »[17]. Si les Kanak se disent prêts ainsi à doter des éléments de la nature d’une personnalité juridique et de droits qui leur seraient propres, ils n’opposent pas les droits de la nature aux leurs. Au contraire, ils pensent que le droit foncier coutumier est le plus à même de protéger les éléments naturels et les clans les plus à même de représenter leurs intérêts. En 2011, la personnalité morale du clan a été reconnue par deux arrêts[18], le clan peut donc acquérir des biens, gérer des ressources ou ester en justice. Désormais c’est lui, et non pas la tribu comme pendant la période coloniale, qui est le véritable titulaire des droits dans la société kanak. L’accord de Nouméa (1998)[19] érige le droit kanak coutumier en élément central de l’identité kanak. Il recouvre le droit de la famille, le droit des personnes, le droit des contrats, le droit des terres et de tout ce qui se trouve sur les terres ; en somme tout ce que recouvre, dans le système juridique de droit commun, le droit civil. Les litiges concernant les personnes de statut coutumier sont réglés à l’amiable par les autorités coutumières ou, en cas de conflit, par une juridiction particulière où siègent aussi des assesseurs coutumiers. Dans ce cadre unique en France où la compétence normative en droit civil a été transférée par l’État français au gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 2013, le Sénat coutumier Kanak considère « que la personnalité juridique des clans constitue un outil juridique à même de garantir les droits relatifs à la propriété coutumière et ses démembrements. De la même manière les clans en qualité de personnes morales ont la capacité d’assurer eux-mêmes la protection des éléments naturels du foncier dont ils sont détenteurs »[20]. En cas d’engagement de procédure pour atteinte contre un « sujet » naturel à l’avenir, il faut donc bien saisir l’extraordinaire portée jurisprudentielle de ces dispositions. Cela impliquerait une nécessaire évolution du droit civil français ; tout du moins si la Nouvelle-Calédonie restait sous souveraineté française à l’issue du référendum sur la question en novembre 2018.

En Nouvelle-Zélande aussi, les Maori ont su négocier. Le parlement Néo-Zélandais[21] a doté la rivière Whanganui (Te Waiū-o-te-Ika) de la personnalité juridique le 10 mars 2017 par un règlement, nommé Rukutia Te Mana, entre les Ngāti Rangi (la tribu Iwi Maori et ses Hapu (clans)) et la Couronne. Cette entente lui reconnaît statutairement des valeurs intrinsèques (Ngā Toka de Te Waiū-o-Te-Ika) qui doivent dès lors être dûment prises en considération par les personnes exerçant certaines fonctions, devoirs ou pouvoirs concernant la rivière ou des activités affectant son bassin versant. L’accord reconnaît la rivière Whanganui comme une entité vivante et comme un tout indivisible, du lac du Cratère (Te Wai-a-moe) à la mer, comprenant des éléments physiques et métaphysiques donnant vie et guérison à son environnement et à ses communautés. Le règlement lui reconnaît comme constitutives de son essence quatre valeurs intrinsèques (Ngā Toka ou Te Waiū-o-Te-Ika): elle est source de vie et d’inspiration, un tout interconnecté, un don à la prospérité future des générations à venir (mokopuna), une source de nourriture et de puissance pour la terre et ses habitants. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier physiquement, spirituellement, culturellement et économiquement de la capacité inhérente de l’eau à être un soutien à la vie. Les Iwi s’engagent en retour à s’unir dans la protection de ses intérêts propres, à la valoriser, à l’aider à se régénérer et à élever son potentiel. Le règlement stipule que la tribu peut désigner une personne – Te Punga Tupua – pour interagir avec les ministres concernés en ce qui concerne les questions relatives à la mise en œuvre de l’entente. Le règlement créera une entité fluviale, Ngā Wai Tōtā o Te Waiū, avec des membres nommés par Ngāti Rangi, d’autres iwi ayant des intérêts vis à vis de la rivière, et des autorités locales. Depuis le règlement Ngāti Rangi, un nouveau règlement a été adopté le 17 décembre 2017 au sujet du mont Taranaki, volcan d’où la rivière Wanganhui prend sa source, qui est donc maintenant lui aussi reconnu comme une entité vivante et une personne morale. Ces ententes devraient être transposés dans la loi à l’image du règlement du 4 Juin 2013, transposé dans la loi Te Urewera du 27 juillet 2014[22] qui reconnaît un parc, le Te Urewera, territoire ancestral des Tuhoe, comme une « entité juridique » avec « tous les droits, pouvoirs, devoirs et responsabilités d’une personne morale » (art. 11 (1)). La loi précise que Te Urewera cesse d’être dévolu à la Couronne, cesse d’être une terre de la Couronne et cesse d’être un parc national (art. 12). Te Urewera est maintenant une terre en pleine propriété (même si elle est inaliénable, sauf en vertu de la loi Te Urewera, voir art. 13). Te Urewera est maintenant géré non pas par le ministère de la Conservation, mais par le nouveau conseil d’administration de Te Urewera. Ce conseil est chargé « d’agir pour et au nom de Te Urewera » (art. 17 (a)).

Ces ententes entre la Nouvelle-Zélande et les maoris et la Nouvelle-Calédonie et les Kanak sont des exemples inspirants de prise en considération de la cosmogonie d’un peuple autochtone dans le droit positif occidental qui s’enrichit alors d’une vision du monde où les humains ne font qu’un avec leur environnement naturel et de façon transgénérationelle. L’Objet de la loi Te Urewera parle de lui-même :

La présente loi a pour objet d’établir et de préserver à perpétuité une identité juridique et un statut protégé de Te Urewera pour sa valeur intrinsèque, ses valeurs naturelles et culturelles distinctives, l’intégrité de ces valeurs et pour son importance nationale, et notamment :

a) renforcer et maintenir le lien entre Tūhoe et Te Urewera; et

(b) préserver autant que possible les caractéristiques naturelles et la beauté de Te Urewera, l’intégrité de ses systèmes écologiques indigènes et de sa biodiversité, et son patrimoine historique et culturel; et

(c) pourvoir Te Urewera comme un lieu d’utilisation publique et de plaisir, pour les loisirs, l’apprentissage et la réflexion spirituelle, et comme une source d’inspiration pour tous.

La création de Te Urewera en tant qu’entité a aussi fourni une solution gagnant-gagnant pour la tribu et la Nouvelle-Zélande évitant d’attribuer la propriété du Parc à l’une ou l’autre et de résoudre un différent de près de 150 ans.

Un autre cas de droit coutumier transposé en droit positif est celui d’une loi[23] votée fin 2017 par l’État de Victoria en Australie, reconnaissant juridiquement le fleuve Yarra comme une entité vivante et indivisible méritant une protection. Cette loi reconnaît également le lien intrinsèque entre les Wurundjeri et la rivière Yarra, reconnaissant les premiers comme les gardiens de la terre et de la voie navigable qu’ils appellent Birrarung.

Si le droit coutumier ne peut pas à lui seul répondre aux défis posés par une reconnaissance des droits de la nature, il peut inspirer une nouvelle échelle de normes et redéfinir notre rapport au monde. Le Droit occidental pourrait s’en inspirer afin de reconnaître le principe d’interdépendance qui régit le cycle de la vie et ainsi reconnaître à des éléments naturels une personnalité juridique. Ce basculement normatif mais aussi philosophique concernant le droit de la nature à exister pour elle-même et à maintenir ses cycles et systèmes écologiques, dont l’atmosphère fait partie intégrante, pourrait sans doute encourager l’humanité à jouer un rôle plus protecteur vis-à-vis des autres formes de vie car il aurait la responsabilité de défendre leur valeur intrinsèque au-delà de ses intérêts immédiats. Ne devrions-nous pas retrouver le chemin d’une cohabitation harmonieuse avec les arbres, les plantes et les animaux mais aussi entre nous ?[24]

En 2009, sous l’impulsion de la Bolivie, des négociations intergouvernementales se sont engagées au sein des Nations Unies autour du concept de vivre en harmonie avec la nature. L’Assemblée générale des Nations unies a depuis adopté 9 résolutions[25] invitant les États Membres, les organisations compétentes du système des Nations Unies et les organisations internationales et régionales à promouvoir une vie en harmonie avec la nature et à transmettre au Secrétaire général leurs vues, expériences et propositions sur cette question. Dès 2011, un dialogue interactif sur la notion d’harmonie avec la nature s’est ouvert sur la base de la résolution 70/208 et a permis de constituer une plate-forme en ligne de praticiens, d’universitaires et de chercheurs qui se consacrent à faire avancer une vision du monde centrée sur la Terre, également appelée Jurisprudence de la Terre. Ce concept a été inventé par Thomas Berry (1914-2009) qui proposait de repenser un Droit et une gouvernance centrés sur la Terre[26]. En 2016, plus de 120 experts internationaux de différents continents, totalisant 33 nationalités, ont rejoint le dialogue virtuel. Leurs disciplines englobent la physique, la biologie, l’écologie, l’économie, la sociologie, le droit, l’éthique, la spiritualité, l’anthropologie, la philosophie, la médecine, la linguistique et plus encore. Dans la note d’août 2016 du Secrétaire général, résumant les délibérations et recommandations des experts[27], il est indiqué que les lois en vigueur relatives à l’environnement « sont inefficaces en raison de leur fondement conceptuel ». « Ces lois scindent les écosystèmes en entités distinctes, une approche incompatible avec le fait qu’ils sont étroitement liés et interdépendants ». Il est proposé que la planète ne soit plus considérée « comme un objet inanimé exploitable mais comme notre foyer commun, lieu vivant dont la santé est soumise à de multiples dangers ». « Ce processus nécessite de repenser entièrement notre interaction avec la nature et d’intégrer la jurisprudence de la Terre dans la législation, l’éthique, la politique et les pratiques, en entretenant une attitude de respect et de déférence profonds envers la Terre et ses cycles naturels ».

Replacer la nature au cœur de la pensée et au centre de nos valeurs fut aussi la grande invitation lancée par le fondateur de l’écologie profonde, le philosophe Arne Naess[28] (1912-2009). Thomas Berry, lui, proposait même que chaque composante de la communauté de la Terre dispose de trois droits : le droit à l’existence, le droit à l’habitat, et le droit de remplir son rôle dans les processus sans cesse renouvelés de la communauté de la Terre[29]. Tous deux ont largement contribué à lancer un débat international autour de la notion de « Droits de la Nature ». Une première proposition courageuse a émergé durant la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre-mère qui s’est tenue à Cochabamba en Bolivie en 2010. Il y fut rédigée une « Déclaration universelle des droits de la Terre », devenue l’objet d’une pétition qui vise le million de signatures. Puis en 2012, lors de sa réunion quadriennale, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a adopté une résolution[30] recommandant l’intégration des «Droits de la Nature» à «tous les niveaux et dans tous les domaines d’intervention», créant une «stratégie de diffusion, de communication et de défense des droits de la nature». Elle appuie aussi le développement et la promotion d’une Déclaration Universelle des Droits de la Nature comme un « premier pas vers la réconciliation entre les êtres humains et la Terre comme base de nos vies, ainsi que les fondements d’un nouveau pacte civilisateur ».

En France, le débat autour de la personnalité juridique de la nature est lancé depuis 2011 par des juristes comme Marie-Angèle Hermitte, directrice de recherche au CNRS, qui a écrit un article intitulé « La nature, sujet de droit ? »[31]. Elle se dit favorable à cette révolution juridique car « cela remplirait a minima deux fonctions. Il s’agirait, sur le plan symbolique, de réaffirmer la spécificité du contenu des droits de la personne humaine, seule dans ces droits-là, tout en mettant en face d’elle des sujets non humains, ce qui viendrait marquer la réintégration de l’humanité dans le monde vivant ». Elle nous rappelle alors à notre condition première : « Nous ne sommes pas de purs esprits flottant dans un espace vide, mais des êtres de chair et de sang dépendant de l’air, de l’eau, de la terre, de l’énergie, et partageant le monde avec d’autres êtres ».

[1] Christopher Stone, Tristan Lefort-Martine (Traducteur), Catherine Larrère (Préfacier), Les Arbres doivent-ils pouvoir plaider ?, Lyon, Le passager clandestin, 2017 (réedition de C. Stone, «Should Trees Have Standing ? Toward legal rights for Natural Objects », Southern California Law Review, 1972)

[2] Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el Registro Oficial No. 449 20 de octubre de 2008, consultable en anglais : http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html

[3] Gaceta oficial del estado plurinational de Bolivia, Ley de los derechos de la madre tierra (071) de 21 diciembre 2010 : https://bolivia.infoleyes.com/norma/2689/ley-de-derechos-de-la-madre-tierra-071

[4] Marie-Pierre Camproux Duffrene, « La représentation de l’environnement devant le juge : approches comparative et prospective », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015

[5] Ciudad de Mexico, Gaceta oficial del Distrito Federal, Constitución Política de la Ciudad de México de 5 de Febrero de 2017, No.1

[6] Ciudad de Mexico, Gaceta oficial del Distrito Federal, Decreto de 17 de Septiembre de 2013, No. 1692

[7] Pernambuco , 08 de Março de 2018, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, ANO IX | No 2034, Emenda à Lei Orgânica no 01/2017, Art. 1o – O art. 236 da Lei Orgânica do Município do Bonito/PE

[8] David R. Boyd, The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World, ECW Press, Canada, 5

[9] Republica de Colombia, Corte constitutional -Sala Sexta de Revisión-T-622 de 2016, Referencia: Expediente T-5.016.242, Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

[10] Republica de Colombia, Corte suprema de Justicia, STC 4360 – 2018, Radicacion n.° 11001-22-03-000-2018-00319-01, Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018).

[11] In the High Court of Uttarakhand at Nainital Writ Petition (PIL) No.126 of 2014, Mohd. Salim Versus State of Uttarakhand & others, Dated: March 20, 2017

[12] In the High Court of Uttarakhand at Nainital, In Writ Petition (PIL) No.140 of 2015 Lalit Miglani Versus State of Uttarakhand & others, Dated: March 30, 2017

[14] Marie-Pierre Camproux Duffrene, « La représentation de l’environnement devant le juge : approches comparative et prospective », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015

[15] Isabelle Leblic, « Aux fondements de l’identité culturelle kanak, les représentations du foncier », 1991 http://docplayer.fr/32862338-Au-fondement-de-l-identite-culturelle-kanak-les-representations-du-foncier-1-isabelle-leblic-ethnologue-cnrs-lacito.html

[16] Charte Kanak proclamée le 26 avril 2014 à KOWE-KARA.

[17] Délibération n° 2016-13/API du 6 avril 2016 portant adoption du Code de l’environnement de la province des îles Loyauté, Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, 23 juin 2016, p. 5941

[18] Cour d’appel de Nouméa chambre civile, RG10-531, arrêt du 22 aout 2011 et RG 10-532, arrêt du 22 août 2011

[19] Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, JORF n°121 du 27 mai 1998, page 8039

[20] Délibération du Sénat coutumier portant avis relatif aux premiers projets de règlementation du code de l’environnement de la province des Îles du 31 juillet 2015.

[21] Deed of settlement between the Crown and Ngati Rangi, 20 march 2017 : https://www.govt.nz/treaty-settlement-documents/ngati-rangi/

[22] Te Urewera Act 2014, Public Act 2014 No 51, 27 Juillet 2014, consultable en ligne : http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/whole.html

[23] Yarra River Protection (Wilip-gin Birrarung murron) Act 2017, No. 49 of 2017

[24] Argumentaire développé dans l’ouvrage de l’auteure : Homo Natura, en harmonie avec le vivant, Buchet-Chastel, 2017.

[25] Résolutions : A/RES/72/223, A/RES/71/232, A/RES/70/208, A/RES/69/224, A/RES/68/216, A/RES/67/214, A/RES/66/204, A/RES/65/164, A/RES/64/196

[26] Thomas Berry, The Great Work: Our Way into the Future, Broadway Books, reprint edition 2000, p.6

[27] Note du Secrétaire général, Harmonie avec la nature, 1er Aout 2016, A/71/266

[28] A. Naess, Une écosophie pour la vie : introduction à l’écologie profonde, Seuil, 2017.

[29] T. Berry, Evening thoughts, Counterpoint, 2015, p. 10-11.

[30] World Conservation Congress “Incorporation of the Rights of Nature as the organizational focal point in IUCN’s decision-making” (IUCN, WCC-2012-Res-100, Septembre 2012).

[31] M.-A. Hermitte, « La nature, sujet de droit ? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 66, n. 1, 2011, pp. 173-212.

by admin with no comments yet

Il est urgent d’éliminer les armes nucléaires tactiques d’Europe ! – Tribune IDN

Appel de personnalités mondiales, issues de 12 pays (dont 8 membres de l’OTAN)

initiée par Initiatives pour le Désarmement Nucléaire

Les États-Unis ne manifestent à présent, sous la présidence de Donald Trump, aucune intention de retirer leurs quelque 150 armes dites non stratégiques déployées sur le sol de cinq pays européens de l’OTAN ; ils prévoient même de consacrer 11 milliards de dollars à leur modernisation. Inutile militairement, cette modernisation menacerait la sécurité et la stabilité du continent européen en transformant de simples bombes à gravité à valeur essentiellement politique en armes précises et modulables qui aggraveraient le risque d’une guerre nucléaire en Europe.

Pour remédier à l’obsolescence des armes tactiques actuelles, la solution n’est pas de les moderniser mais de les éliminer, en Europe comme en Russie. Or, l’indispensable dialogue avec la Russie sur ces armes fait cruellement défaut. En réponse au comportement de Moscou jugé agressif en Ukraine et à ses pressions sur les pays baltes, l’OTAN s’est contenté, dans le communiqué de Varsovie de 2016, de rappeler que « la posture de dissuasion nucléaire de l’OTAN repose (…), en partie, sur les armes nucléaires des États Unis déployées à l’avant en Europe, ainsi que sur les capacités et l’infrastructure mise à disposition par les Alliés concernés. »

Pourtant, l’objectif de l’OTAN, affiché dans son Concept stratégique de 2010 était plus ambitieux : « tenter d’obtenir de la Russie qu’elle accepte d’accroître la transparence sur ses armes nucléaires en Europe et de les redéployer à distance du territoire des pays membres de l’OTAN. Toute nouvelle mesure devra tenir compte de la disparité entre les stocks d’armes nucléaires de courte portée, plus importants du côté russe. »

Aujourd’hui, la Russie procède à de la gesticulation et de l’intimidation en modernisant un centre de stockage qui pourrait abriter des missiles à têtes nucléaires à Kaliningrad, à quelques dizaines de kilomètres de la Pologne, Etat membre de l’OTAN. De son côté, l’administration Trump a pris prétexte des évolutions de l’arsenal russe pour préconiser, dans la Nuclear Posture Review de février 2018, l’introduction de nouvelles armes nucléaires à « faible puissance » dans la panoplie des Etats-Unis.

Où l’escalade peut-elle conduire ? N’est-il pas temps de relancer une négociation qui permettrait d’éliminer un échelon jugé dangereux dans le prétendu équilibre de la terreur ? En effet, croire que le maintien d’armes nucléaires « tactiques » dans les pays européens garantira leur sécurité est illusoire : les pays qui les accueillent deviennent des cibles potentielles ; l’emploi de ces armes déclencherait forcément une riposte « stratégique » et la catastrophe ne pourrait être empêchée.

Le sommet de l’OTAN des 11 et 12 juillet 2018 offre une occasion unique pour les membres européens de l’Alliance de reprendre l’initiative et d’exiger des Américains une négociation qui devrait déboucher sur le retrait des armes tant américaines que russes du sol européen. Se contenter d’attendre que la Russie « crée les conditions du désarmement » n’est plus une option. Si la Russie exige de mettre sur la table non seulement les armes non stratégiques mais aussi les armes stratégiques déployées et non déployées, la défense anti-missile et les armes conventionnelles, cela offrira d’autant plus d’opportunités pour des compromis vers une réduction du risque nucléaire dans l’intérêt de tous.

_________________________________________________________________________

Quelques chiffres

- L’arsenal de la Russie

Sur les 6.850 armes nucléaires possédées par la Russie, les estimations de son arsenal non-stratégique varient entre 1.830 et 6.000, aucun chiffre officiel n’étant fourni. A la différence des armes dites stratégiques, ces armes ne sont pas couvertes par le Traité New START ni par le Traité FNI de 1987 sur les missiles à portée moyenne et intermédiaire, mais par les Initiatives nucléaires présidentielles (PNI) de 1991 et 1992, qui ont abouti à l’élimination de milliers d’armes tactiques. La plupart de ces armes, aujourd’hui réparties entre l’armée de l’air et la marine, sont déclarées comme non déployées, c’est-à-dire stockées centralement, ce qui leur assure un niveau opérationnel relativement bas. La position diplomatique de la Russie consiste à n’accepter de négocier sur ses armes non stratégiques qu’une fois les armes américaines équivalentes rapatriées sur le sol américain.

- L’arsenal des Etats-Unis

Au sein d’un stock officiel de 6.450 armes nucléaires, les Etats-Unis possèdent un arsenal d’environ 500 armes non stratégiques dont 150 déployées en Europe sur le sol de cinq pays membres de l’OTAN (Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Turquie). Les actuelles bombes à gravitation B61 sont en cours de modernisation (pour un coût de 11 milliards de dollars). Leur puissance peut varier entre 0,3 et 360 kilotonnes (soit 24 fois la bombe d’Hiroshima).

France :

Paul Quilès (ancien ministre),

Bernard Norlain (général d’aviation)

Marc Finaud (ancien diplomate)

Jean-Marie Collin (expert)

Rony Brauman (ancien président de Médecins sans frontières)

Valérie Cabanes (juriste internationale spécialisée dans les droits de l’homme)

Michel Drain (chercheur à l’IFRI et conseiller auprès de la Conférence des évêques de France)

Jean-Pierre Dupuy (philosophe, professeur à l’Université Stanford (USA), président de la commission d’éthique de l’IRSN)

Pugwash-France (représenté par Nicolas Delerue, président)

Mgr Marc Stenger (évêque de Troyes, président de Pax Christi France)

Annick Suzor-Weiner (Vice-Présidente Pugwash-France, Université Paris-Sud)

Belgique :

Luc Mampaey (Directeur du GRIP et maître de conférences à l’Université Libre de Bruxelles)

Tom Sauer (professeur de politique internationale, Université d’Anvers)

Christophe Wasinksi (maître de conférences, Université libre de Bruxelles)

Grande-Bretagne :

Paul Ingram (expert)

Louise Doswald-Beck (professeure émérite, Genève)

Dan Plesch (professeur)

Strategic Concept for the Removal of Arms and Proliferation (SCRAP)

Allemagne :

Bernd Kubbig (professeur adjoint émérite, Francfort)

Ralf Trapp (consultant)

Italie :

Georgio Nebbia (professeur, Université de Bari)

Suisse :

David Atwood (Quaker UN Office et Small Arms Survey)

Valérie Fert (présidente GMAP Suisse)

Grégoire Mallard (professeur adjoint, Genève)

Pays-Bas :

Pugwash-NL (représenté par Amb. Marc Vogelaar, president)

Russie:

Alexander Likhotal (professeur, Geneva School of Diplomacy and International Relations)

Etats-Unis :

John Burroughs (directeur exécutif, Lawyers Committee on Nuclear Policy)

Canada:

Paul Meyer (Canadian Pugwash Group)

Peggy Mason (Institut Rideau)

Women’s International League for Peace and Freedom (représentée par Diane Brown)

Australie:

John Hallam (Human Survival Project)

Nouvelle-Zélande:

Alyn Ware (World Future Council)

L’Appel pour une constitution écologique – France Inter

CO2 mon amour, l’émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature…

Par Denis Cheissoux

Au menu :

Intervention à télécharger/écouter via player

- L’Appel pour une constitution écologique, avec Valérie Cabanes, juriste en droit international spécialisée dans les Droits de l’Homme et le Droit humanitaire. Lancé fin avril dernier par quatre ONG (CliMates, Le Warn!, Le REFEDD et Notre affaire à tous), cet Appel a pour vocation d’influer sur les débats parlementaires autour du projet de réforme constitutionnelle. Ces ONG demandent notamment une réécriture de l’Article 1er de la Constitution afin d’y inscrire le principe de respect de l’environnement

Emission complète en replay:

by admin with no comments yetEn harmonie avec la nature, les leçons de l’arbre

Le 5 juin 2018 – Hôtel de Ville de Metz

Echanges croisés avec Ernst Zürcher, ingénieur forestier, professeur spécialiste de la structure temporelle des arbres, intervenant du film « l’intelligence des arbres » et auteur du livre « Les arbres, entre visible et invisible » chez Acte Sud. Conférence proposée par l’institut européen d’écologie, en partenariat avec « la voix de l’Arbre » et le collectif « Foret du Val de Metz »

«Il faut remodeler le droit international pour préserver le vivant» – JdE

Le 25 mai 2018 par Stéphanie Senet

Alors que des fleuves ont obtenu, l’an dernier, en Inde et en Nouvelle-Zélande, une personnalité juridique à part entière, la reconnaissance des droits de la nature fait son chemin dans le monde. Une évolution indispensable à la préservation du vivant, selon la juriste Valérie Cabanes, auteure du livre Homo natura, aux éditions Buchet Chastel.

Vous avez publié cet essai un an après votre livre intitulé Un nouveau droit pour la terre[1], où vous défendiez notamment la création d’un crime d’écocide. Aujourd’hui, vous semblez plutôt vous intéresser à la nécessaire reconnexion de l’homme avec la nature.

Mon premier ouvrage a dressé un bilan planétaire, qui m’a effrayée moi-même en l’écrivant. Je me souviens avoir été paralysée pendant un moins, en me disant qu’on était foutus. J’ai voulu montrer que tous les sujets étaient interconnectés alors que dans le milieu écologiste, on a tendance à se focaliser sur un seul thème, les pesticides, le climat, le nucléaire… J’ai aussi voulu retracer l’histoire du droit de l’environnement pour montrer la vision anthropocentrée qui l’a animée. Dans ce livre, j’ai souhaité au contraire amener une réflexion plus profonde, plus philosophique, plus personnelle aussi. Si le droit est le reflet de notre niveau de conscience à un moment donné, il faut s’intéresser aux blocages, dans nos sociétés occidentales, qui ont conduit à séparer les êtres humains des autres êtres vivants.

Quels sont ces blocages ?

Le droit international occidental s’est construit, il y a 500 ans, au moment où les grandes puissances sont parties à la conquête du monde. On a alors vu émerger deux écoles, celle de Salamanque qui a proposé au Pape et à Charles Quint de considérer tous les êtres humains sur un pied d’égalité et celle des Etats qui ont davantage cherché à réguler les échanges commerciaux possibles avec ces nouvelles régions. 500 ans plus tard, alors qu’on est devenus extrêmement puissants en s’appuyant sur les conquêtes et l’esclavage, on se retrouve avec des droits de l’homme et surtout un important droit commercial et un droit à la propriété. C’est un droit entièrement anthropocentré, qui démontre une volonté de maîtriser et de posséder le vivant.

La suite à lire sur Le journal de l’Environnement en ligne : http://www.journaldelenvironnement.net/article/il-faut-remodeler-le-droit-international-pour-preserver-le-vivant,91822

by admin with no comments yet

Valérie Cabanes raconte les origines de son combat pour la terre – RCF

Émission Visages Présentée par Thierry Lyonnet – mercredi 25 avril

Sur RCF, la juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l’homme, raconte son parcours hors normes, guidé par le courage, la nécessité de s’engager mais aussi l’empathie et une réelle préoccupation pour la planète et pour l’espèce humaine.

Sur RCF, la juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l’homme, raconte son parcours hors normes, guidé par le courage, la nécessité de s’engager mais aussi l’empathie et une réelle préoccupation pour la planète et pour l’espèce humaine.

« Je ressens très régulièrement une forme d’empathie et de souffrance à distance des peuples que j’ai pu rencontrer et de tous ceux qui vont souffrir du changement climatique, de la crise écologique actuelle »

18 ans sur le terrain

« On est intimement liés à la situation dans le monde. » Valérie Cabanes a « passé 18 ans à diriger des programmes internationaux dans les champs de la santé et des droits humains destinés à des personnes handicapées, des femmes et des enfants exploités et victimes de violence, des enfants de la rue et des réfugiés », écrit-elle sur son site internet.

Après des études à l’institut Bioforce à Lyon, et une première mission au Burkina Faso, c’est au Pakistan, auprès des réfugiés afghans dont certains avaient sauté sur des mines qu’elle comprend l’importance des enjeux géopolitiques, dans u n pays marqué par un conflit avec la Russie entre 1979 et 1989. « J’ai été très touchée par le peuple Afghan, d’une grande dignité, d’une grande poésie, d’une grande finesse intellectuelle, ce dont on ne se rend plus compte aujourd’hui avec tout ce que l’on raconte depuis 20, 25 ans. » C’est aussi là qu’elle prend conscience que de « la lutte qu’on peut mener au niveau international pour défendre les droits humains ».

n pays marqué par un conflit avec la Russie entre 1979 et 1989. « J’ai été très touchée par le peuple Afghan, d’une grande dignité, d’une grande poésie, d’une grande finesse intellectuelle, ce dont on ne se rend plus compte aujourd’hui avec tout ce que l’on raconte depuis 20, 25 ans. » C’est aussi là qu’elle prend conscience que de « la lutte qu’on peut mener au niveau international pour défendre les droits humains ».

« On l’explique sur un plan neuroscientifique, le cerveau peut comprendre un problème, peut l’analyser, peut anticiper et réfléchir à des solutions, mais on sait qu’il ne passe pas à l’action s’il n’a pas vécu une émotion : il faut que ça passe par l’émotion. Et je pense que c’est probablement ce qui me distingue parfois du milieu académique et qui fait que mon discours aussi même dans la forme est différent. C’est parce que je vis dans mes tripes… Quelque part je ressens très régulièrement une forme d’empathie et de souffrance à distance des peuples que j’ai pu rencontrer et de tous ceux qui vont souffrir du changement climatique, de la crise écologique actuelle. »

En Ouganda, où elle effectuait une autre mission elle a été prise en otage. « Ça m’a encore plus rendu empathique, j’ai ressenti en tant que mère, en tant que femme, ce que pouvaient représenter la peur, le danger. » Avec cette prise de conscience que « la violence est réelle, et qu’ici en France on vit dans des pays particulièrement préservés ». En 2001, elle reprend des études, un double diplôme droit international et droits de l’homme, pour prendre la tête de l’ONG Planète Enfants & Développement. À 36 ans, elle oriente son engagement vers l’environnement et s’implique dans la défense des droits des peuples autochtones. Sa thèse en anthropologie juridique est consacrée au peuple Innu, qui vit au nord du Québec.

ÉCOUTER ► Pour que soit reconnu le crime d’écocide

Son combat, la reconnaissance du crime d’Écocide

« Je suis fille de hippies », raconte Valérie Cabanes. Tout de suite on pense flower power et bons sentiments. C’est vrai que ses parents étaient des vrais, trois semaines après la naissance de leur fille en Bretagne en 1969 ils partaient déjà au Maroc, puis en Inde, au rythme de leur travail et de leur quête spirituelle. Mais pour elle, c’est une enfance marquée par les rencontres avec d’autres cultures, par « la découverte d’une planète magnifique qui [l’inspire] chaque jour ». Et aussi « une tolérance à la différence et à la capacité sortir de ses cadres de référence ». Valérie Cabanes ressentait, enfant, une réelle inquiétude. « Ce qui me perturbait beaucoup c’était l’état du monde. » À 10 ans, elle a été la plus jeune membre des Amis du Livre de la paix de Bernard Benson, contre les armes nucléaires !

Aujourd’hui, Valérie Cabanes est la porte-parole du mouvement End Ecocide on Earth et fait partie de ceux qui ont organisé le procès fictif de Monsanto à La Haye. « Je m’oppose à ce qui dans l’industrie finalement devient une menace pour nous tous, sous prétexte d’apporter du confort immédiat. » À l’entendre, rien d’idéologique, « juste du pragmatisme » et une vision à plus long terme que notre profit immédiat. Pourquoi donc voulons-nous tant accumuler, même le superflu, surtout le superflu ? Pourquoi cette course au profit qui nous entraîne vers une auto-destruction ?

fuite en avant dans le progrès : de quoi avons-nous peur ?

Avec son frère elle a fait le calcul : la fortune de Bill Gates lui permettrait de vivre… 8 millions d’années au SMIC français ! Elle a aussi été vérifier où le milliardaire place sa fortune : par exemple dans la société Calico, propriété de Google, spécialisée dans la recherche sur le vieillissement, « qui travaille sur comment repousser le moment de la mort ». Les technologies, c’est ce que « les transhumanistes ont choisi pour se dire ‘foutu pour foutu, essayons de trouver des solutions pour que l’homme n’ait plus besoin de la nature, pour que l’homme devienne immortel…!' » Au fond, et si c’était ça le problème, les hommes et leur peur de mourir ? « En y réfléchissant profondément je crois que c’est ça… » confie la juriste.

« Les peuples premiers qui ont encore la possiblité de vivre de façon traditionnelle n’artificialisent quasiment pas leur environnement ; ils le connaissent parfaitement et surtout ne l’abîment pas. Ils ont su perdurer pendant des millénaires sans compromettre les capacités de régénération des écosystèmes dans lesquels ils collectent leurs ressources vivrières. Ils savent puiser dans leur écosystème local, sans l’épuiser, tout ce qui est nécessaire à leur habitat, à leur médecine, à leur énergie, à leurs loisirs et plaisirs esthétiques et, au-delà, à leur bien-être psychologique et spirituel… Mais pour cela elles ont accepté de rester humbles et de ne pas sombrer dans l’avidité et la cupidité. Elles ont accepté leur vulnérabilité, elles ont accepté de ne pouvoir tout maîtriser. »

Valérie Cabanes, « Homo Natura – En harmonie avec le vivant » pp. 45, 46

Bloc-notes sur La Vie – réaction de Jean-Claude Guillebaud, journaliste, écrivain et essayiste publié le 07/05/2018

Valérie Cabanes, une sentinelle du désastre

by admin with no comments yet