La parole bien ciselée et les yeux plus que bleus, elle a un visage sculpté par le sourire. Valérie Cabanes (prononcer Cabanès), n’en est pas moins imprégnée de la noirceur du monde et du devoir de s’y opposer. Le halo d’angoisse et l’impact dévastateur de la pandémie ont rendu encore plus impératif son indissociable engagement de juriste et d’écologiste.

« Nous sommes dans un moment où l’on reprend conscience de notre humanité commune et de l’urgence d’une solidarité internationale », dit-elle, effarée par l’annonce, le 29 avril par l’Organisation internationale du travail (OIT), que les trois quarts des travailleurs informels du globe, soit 1,6 milliard de personnes, sont immédiatement menacés de voir leurs moyens de subsistance anéantis. « Les trois quarts ! », répète-t-elle, se demandant comment conjurer à la fois l’égocentrisme hexagonal et la tentation, qui pointe déjà, de reprendre un inconcevable business as usual.

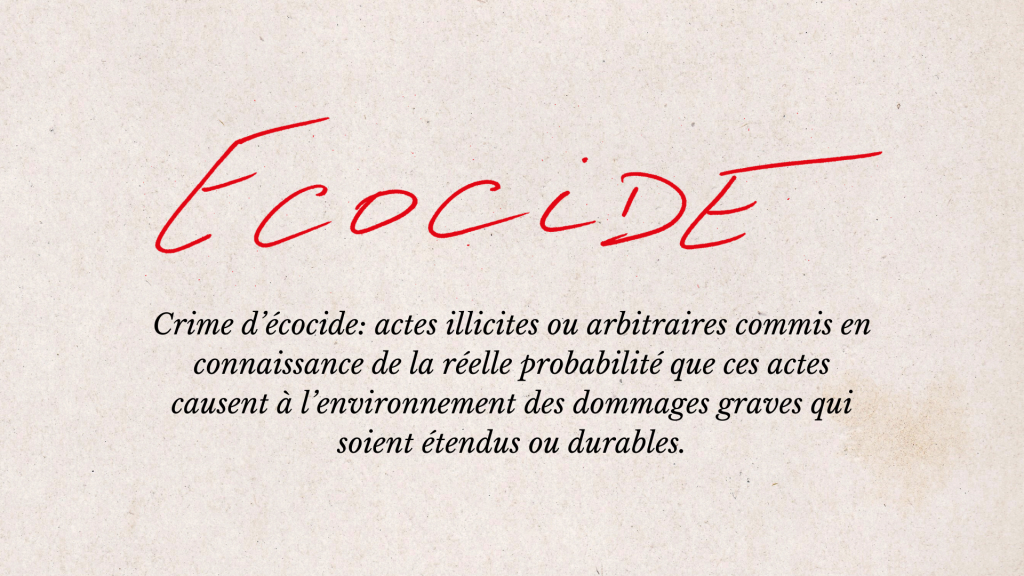

Sur la scène de l’écologie, Valérie Cabanes est notamment cofondatrice en 2015, et aujourd’hui présidente d’honneur, de l’association Notre affaire à tous, à l’origine de la pétition L’Affaire du siècle, soutenant l’action en justice de quatre ONG contre l’Etat, qu’elles accusent d’ « inaction climatique ». Mais elle s’est surtout affirmée ces dernières années en porte-parole d’une cause qu’elle n’a pas inventée mais qu’elle est plus que jamais déterminée à faire progresser : celle de la reconnaissance en droit de l’écocide, autrement dit du crime commis contre l’environnement.

Sur le plan national, européen et international, elle est de ceux qui échafaudent des stratégies pour que cette reconnaissance advienne et constitue enfin une véritable dissuasion. Son expertise en ce domaine lui a valu – et lui vaut encore – d’être consultée par les membres de la convention citoyenne pour le climat. Prise par la crise sanitaire comme un bateau dans les glaces, cette instance a poursuivi ses travaux en « distanciel » pendant le confinement et, pour ne pas être oubliée, a même dévoilé, le 9 avril, 50 premières propositions.

Une citoyenne du monde

Mais la remise solennelle et médiatisée de ses 150 propositions attend encore un moment où le Covid-19 ne serait plus l’unique sujet de l’attention publique. Pour la juriste qui – c’est le moins qu’on puisse dire – n’est pas, à ce stade, convaincue de la profondeur de l’engagement écologique de l’exécutif, ces propositions, une fois publiées, seront âprement discutées, « peut-être jusqu’au clash, ce n’est pas exclu ». En tout cas, elles seront forcément mises en balance avec des intérêts économiques aussi puissants qu’à courte vue. Ceux-là même avec lesquels elle a l’habitude de ferrailler sur le terrain du droit international… et souvent sur le terrain tout court, au risque d’aggraver, à 51 ans, son bilan carbone de grande voyageuse depuis l’enfance.

Une enfance paisible et, déjà, de citoyenne du monde. Fille de hippies – des vrais, arrivés en Inde avant 1968 –, elle suivait, à l’âge de la maternelle, ses parents d’ashram en ashram, avant que, de retour en France, ils ne se stabilisent dans un vieux mas, équivalent provençal de la « maison bleue » de Maxime Leforestier. Quand ils se séparent, alors qu’elle a 8 ans, elle reste avec son père, qui organise en précurseur des rencontres New Age, tandis que sa mère part travailler à Paris pour Nouvelles Frontières.

A 15 ans, la jeune fille poursuit ses études à Paris et part seule en voyage, profitant des billets gratuits que lui procure sa mère. Etudiante à Aix-en-Provence, elle envisage brièvement le journalisme avant de postuler à Bioforce Développement (aujourd’hui Institut Bioforce), centre lyonnais de formation aux métiers de l’humanitaire. Débute alors un parcours qui, comme souvent dans les ONG, tient aussi du film d’aventures. A 20 ans, elle dirige un projet au Burkina Faso.

Thèse d’anthropologie juridique

A 23 ans, elle est responsable pour Handicap International d’un centre orthopédique à Quetta, au Pakistan, à la frontière avec l’Afghanistan, où arrivent les talibans. Une nuit de 1995, à Kampala en Ouganda, elle est prise en otage avec sa fille de 4 ans et quelques collègues. Elle accompagnera aussi, en 1999, un programme de réinsertion de prostituées au Cambodge.

En 2000, la trentaine passée et séparée (en bons termes) du père de ses deux enfants, lui aussi cadre humanitaire, elle se questionne sur les souffrances dont elle a été témoin, éprouvant le besoin d’aller « à la source des problèmes plutôt que de mettre des pansements sur les plaies ». La validation des acquis lui permet d’engager, à la faculté de droit et sciences politiques d’Aix-Marseille, un double cursus pour obtenir un diplôme à bac + 5 en « droit international : urgence, réhabilitation, développement » et un autre à bac + 6 de « juriste internationaliste de terrain ».

Elle dirige ensuite Planète Enfants, une ONG luttant contre les trafics humains au Népal, en Inde, au Sri Lanka… mais basée alors en Dordogne, où elle habite aujourd’hui. Parallèlement, elle démarre une thèse d’anthropologie juridique qui l’amène, trois ans durant, à des séjours répétés au Québec auprès des Innus, peuple autochtone en conflit avec la société d’Etat Hydro-Québec, lancée dans la construction d’un ensemble de barrages sur leur territoire.

Sur les promesses financières, les Innus finiront par voter en faveur de l’opération. Ayant suivi les négociations, la jeune femme est révoltée par les « manipulations visant à cacher l’impact destructeur du projet sur l’écosystème local ». Faute de pouvoir s’en tenir à la neutralité académique, elle renonce à sa thèse.

L’écocide à la liste des crimes internationaux

Passée sur le versant de l’expertise militante, elle accompagne en 2011, avec l’association Planète Amazone, une partie de la tournée européenne du cacique kayapo Raoni, mobilisé contre l’ensemble de barrages Bel Monte, au Brésil. Elle écrit pour des ONG des rapports destinés au Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur les violations des droits humains au détriment des peuples autochtones et les dommages environnementaux – « deux faces d’une même médaille », dit-elle – et constate les failles du droit international sur ces sujets.

Elle se lance alors sur les pas de l’avocate écossaise Polly Higgins (1968-2019). Figure prématurément disparue du mouvement écologiste mondial, celle-ci avait proposé en 2010 à la Commission du droit international de l’ONU un amendement au statut de Rome, le texte fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), visant à ajouter l’écocide à la liste des crimes internationaux déjà retenus par cette instance. « L’avantage de la CPI, explique Valérie Cabanes, est qu’elle est indépendante des Nations unies et ne peut être bloquée par les Etats-Unis, qui n’en sont pas signataires. »

La convention citoyenne pour le climat

Avec ses collègues juristes du mouvement End Ecocide on Earth, inspiré par Polly Higgins, elle relance cette proposition depuis 2014, l’objectif étant de rallier les deux tiers des Etats signataires nécessaires pour amender le traité de la CPI afin de contraindre les multinationales au respect des droits humains et de l’environnement. « Le plaidoyer écologique, observe-t-elle, se heurte à deux obstacles : dans la tradition du droit public, ni les générations futures ni les éléments de la nature ne sont reconnus comme sujets de droit. C’est cela qu’il faut changer. »

Mais comment définir un crime, l’écocide, dont les conséquences sont gravissimes mais les contours flous ? « En s’appuyant sur la science pour qualifier ce qui ne peut plus être toléré », dit-elle, se référant aux travaux des chercheurs du Stockholm Resilience Centre, qui ont répertorié en 2009 les neuf « points de bascule » ou « limites planétaires » au-delà desquels l’habitabilité de la planète est menacée.

Comme l’économiste Gaël Giraud ou le philosophe Dominique Bourg, Valérie Cabanes s’efforce de populariser ces notions, espérant même que la convention citoyenne pour le climat proposera qu’il y soit fait référence dans la Constitution. Ces limites portent notamment sur la biodiversité et le taux de CO₂ dans l’atmosphère et – fragile mais précieuse avancée – ont été intégrées en 2012 par l’ONU aux outils de suivi des objectifs de développement durable.

Réconcilier l’humanité avec la nature

Elle propose « qu’elles deviennent des normes juridiques contraignantes », comportant un aspect de responsabilité pénale. Des périodes transitoires laisseraient cependant aux entreprises le temps de se mettre en conformité. « Beaucoup de PDG nous disent que ces contraintes leur permettraient de résister à leurs actionnaires », ajoute-t-elle, soulignant que « 71 % des émissions de gaz à effet de serre sont produites par 15 sociétés mères dans le monde ».

Ces principes, qui passent aussi par des modalités complexes de représentation des éléments naturels (les « communs ») par des « tuteurs », sont développés dans son livre Un Nouveau droit pour la Terre (Seuil, 2016). Son second ouvrage, Homo natura (Buchet-Chastel, 2017), porte pile sur les thèmes aujourd’hui discutés, dans la perspective de l’après-Covid-19, dans les milieux de l’écologie.

Elle y argumente notamment en faveur d’un rétablissement de l’autonomie alimentaire et de relocalisations qui ne se confondraient pas – c’est l’une de ses préoccupations du moment – « avec le discours de repli sur soi porté par les populistes ». Au contraire, Valérie Cabanes aspire à ce que l’on puisse « renouer avec l’esprit initial des Nations unies » et « relier le local avec l’universel en refusant une interdépendance économique qui ne s’appuierait pas sur l’interdépendance écologique ».

Elle plaide plus largement, dans ce livre, pour « une nouvelle humanité réconciliée avec la nature » et qui choisirait, dans son rapport avec celle-ci, « l’usufruit plutôt que la propriété ». Une perspective pour laquelle, malgré le vertige qui étreint toutes les personnes engagées aujourd’hui dans la cause écologique, elle œuvre méthodiquement et pacifiquement.

Lire aussi « Comment contraindre les multinationales à respecter les droits humains et l’environnement »

Lire aussi Philippe Descola : « Nous sommes devenus des virus pour la planète »